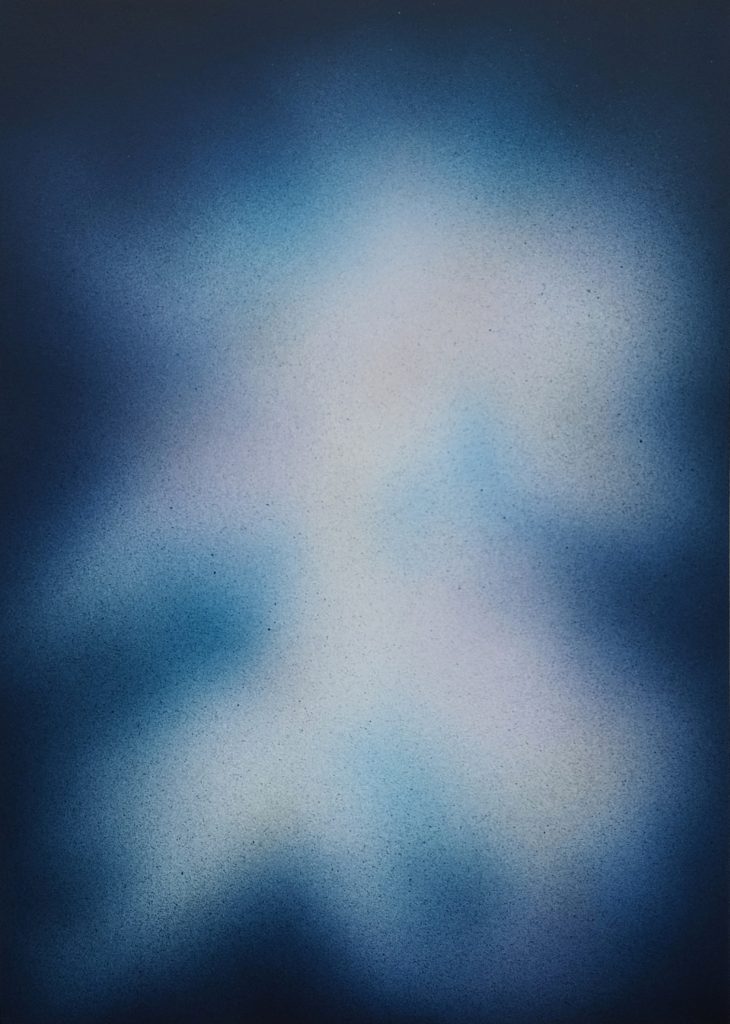

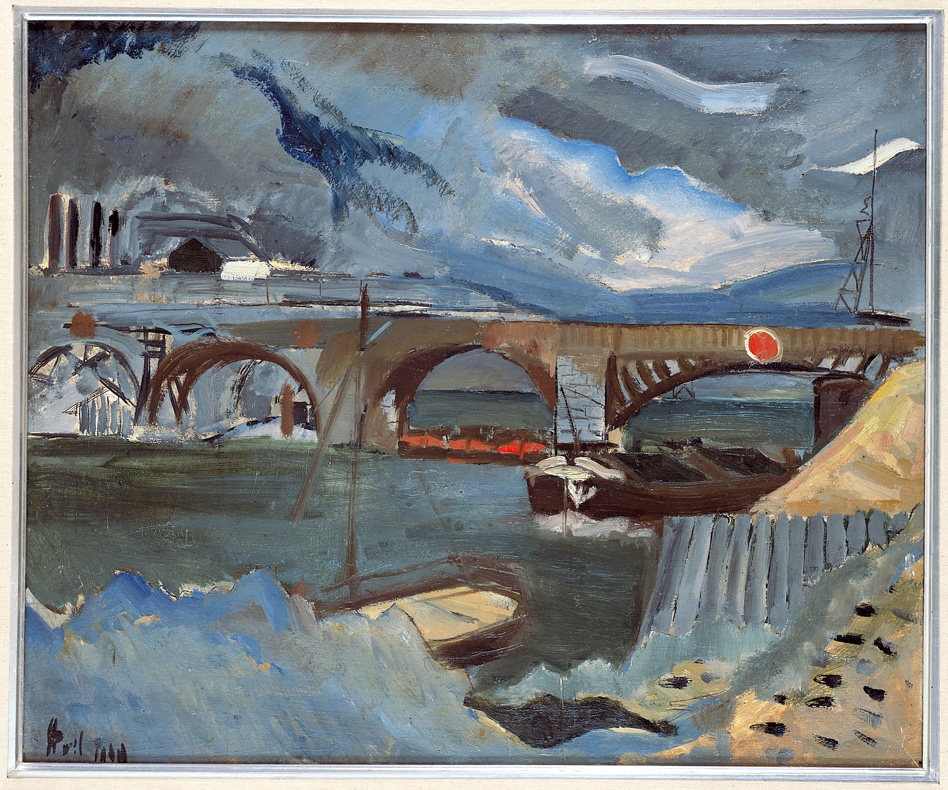

Marc Antoine Decavèle “L’antre des nymphes”, 2023

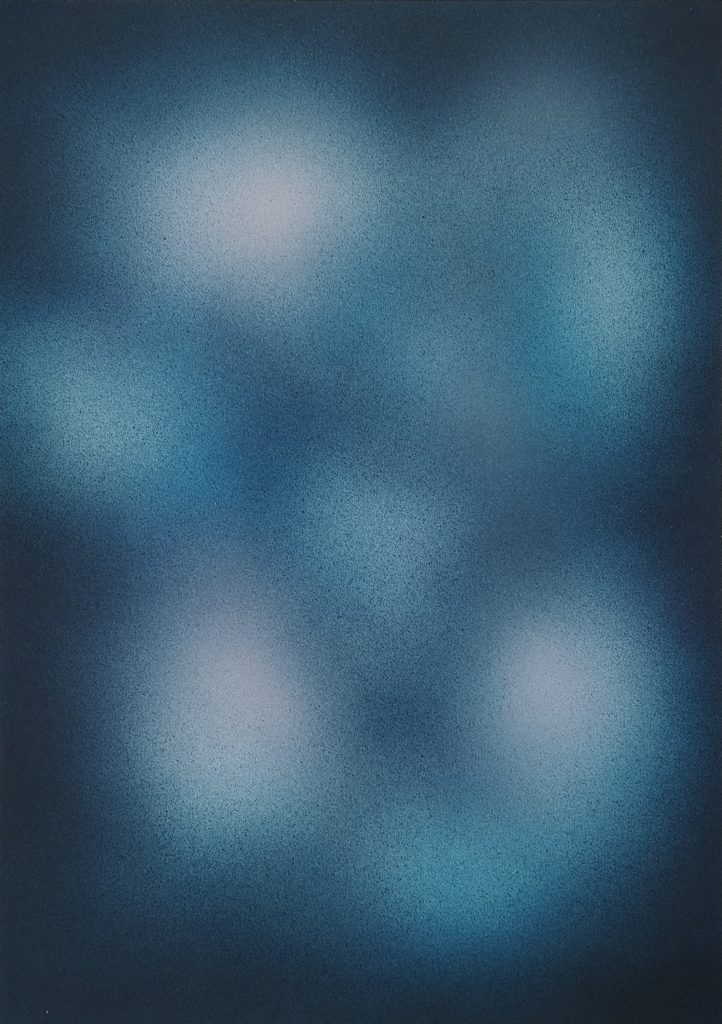

Marc-Antoine Decavèle “L’antre des nymphes”, 2023

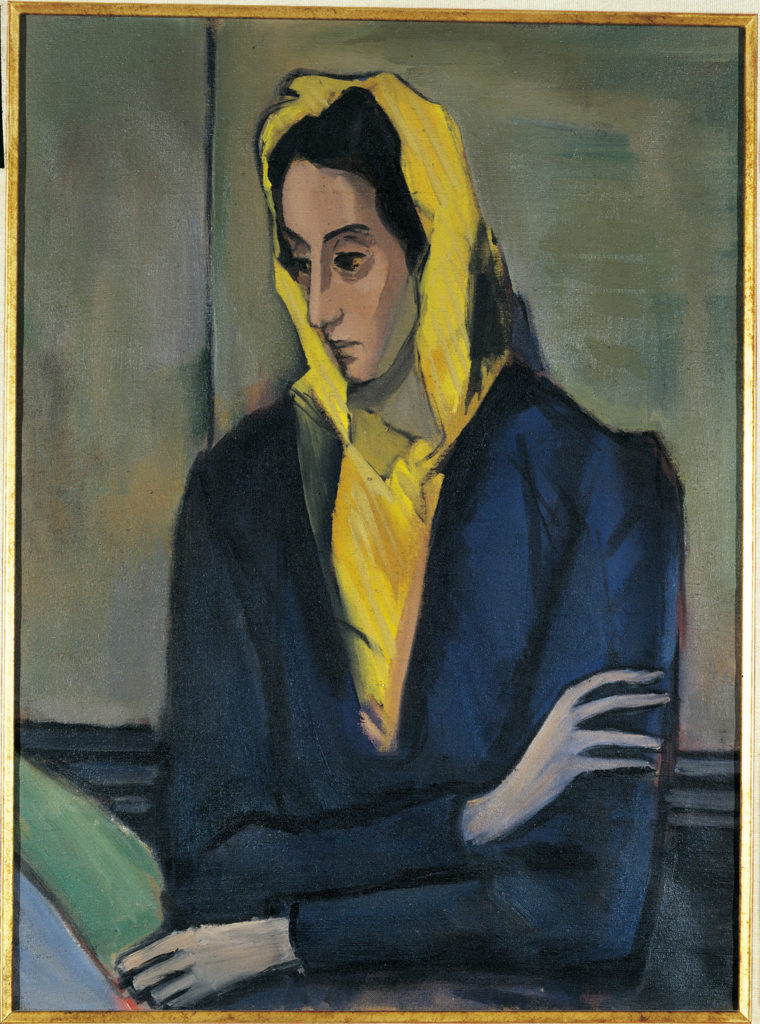

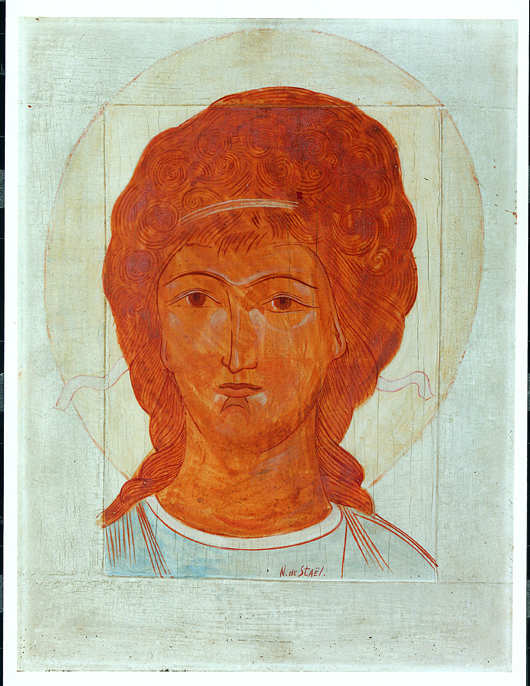

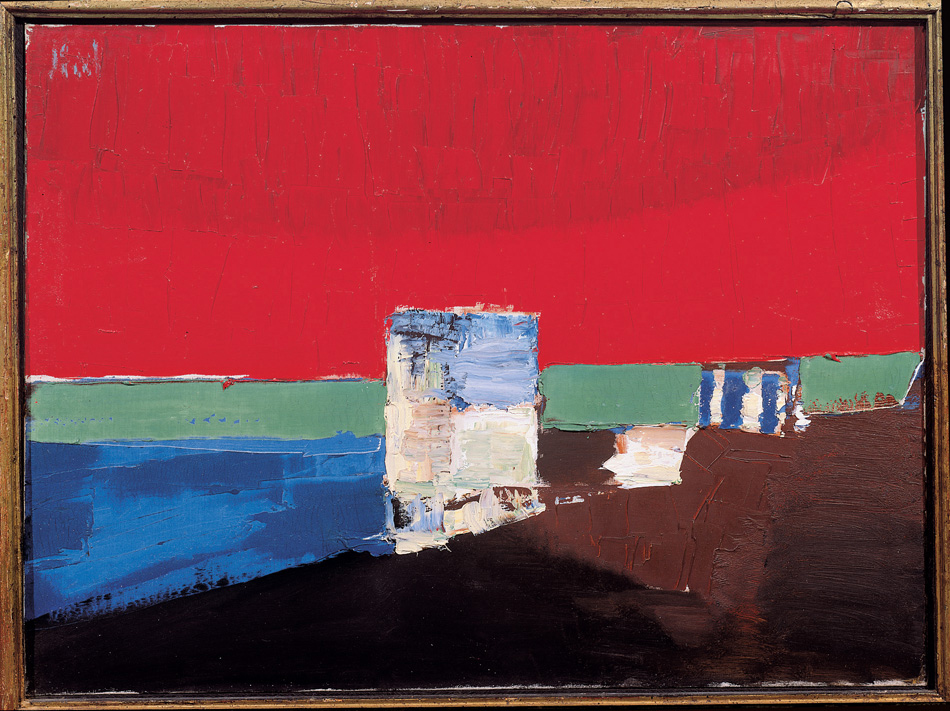

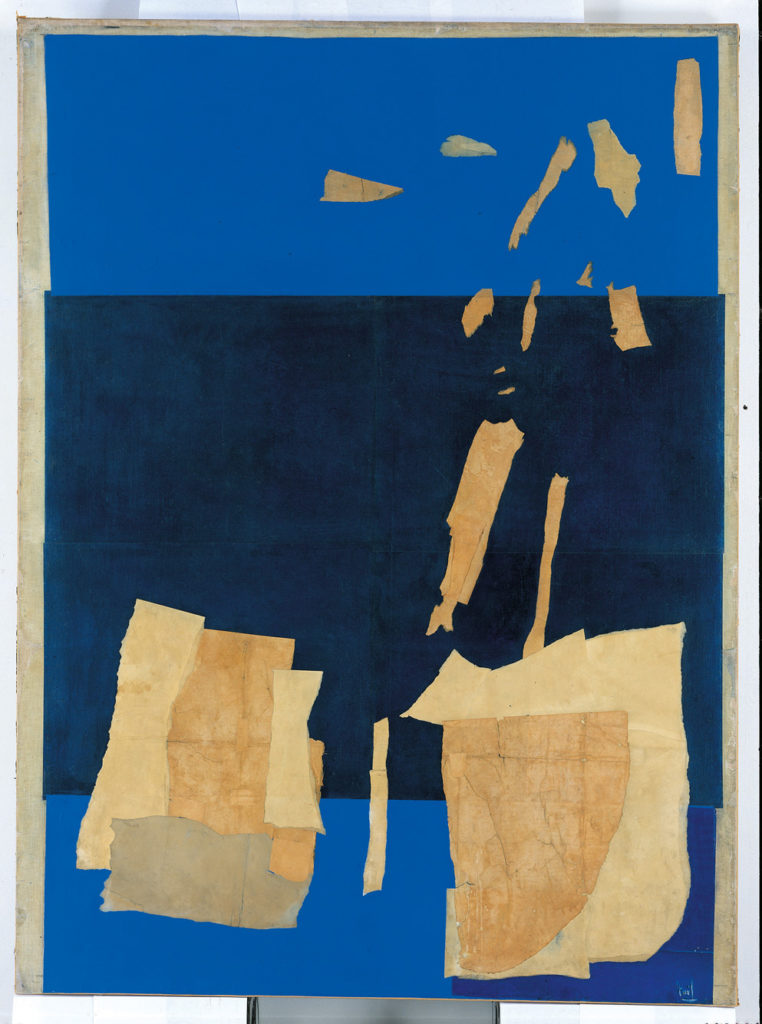

Les nymphes depuis l’obscurité de leur mystère incarnent le vivant de la nature, révèlent le caractère dansant de la nature.

A partir de là, l’idée serait de donner une présence à l’événement de la cristallisation que produisent les nymphes. Ce flottement à travers lequel la forme et la matière se trouvent irrésolues. La nacre ou la brume des nymphes comme un suspens entre deux choses différentes. Ces tensions sont multiples : entre l’imaginaire et la mémoire, entre l’arrêt et le mouvement, entre le sommeil et l’éveil, entre l’image et le réel, entre la métamorphose et la spectralité, entre le geste et l’apparition…