Catégorie Des arts en général

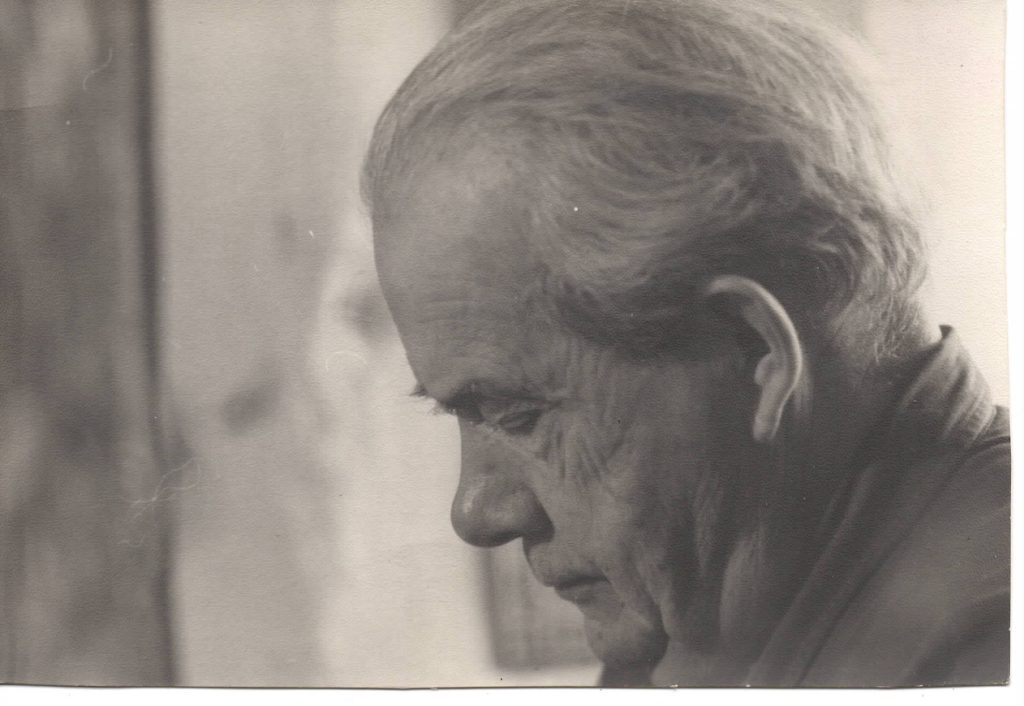

Extraits des archives Marcadé, photos d’artistes amis

By Jean-Claude on Mar 3rd, 2024

Extraits des archives Marcadé, photos d’artistes amis de la fin des années 1960 au début des années 1990

MARIA VIATCHESLAVOVNA GORTCHILINA ET MAXIME IÉVGUÉNIÉVITCH ARKHANGUELSKI ACCUEILLANT LIALIA ET VANIA MARCADÉ DANS LEUR DATCHA DE TCHÉLIOUKINSKAYA, 1968

SABINE BUCHMANN CHEZ MARCADÉ AU DÉBUT DES ANNÉES 1980, AU MUR SON TABLEAU SUPRÉMATISTE , AUJOURD’HUI À LA VILLA BEATRIX ENEA À ANGLET

SABINE BUCHMANN ET REINOLD WERNER CHEZ MARCADÉ AU DÉBUT DES ANNÉES 1980, AU MUR DES ŒUVRES DE KOMISSARENKO ET D’ANDREENKO (SA NATURE-MORTE ABSTRAITE AU CENTRE SE TROUVE AUJOURD’HUI AU MUSÉE NATIONAL RUSSE DE SAINT-PÉTERSBOURG)

MAXIME ARKHANGUELSKI AU PAM, VERS 1990 DEVANT SA SCULPTURE ET UNE NATURE-MORTE D’ANDREENKO (AUJOURD’HUI À LA VILLA BEATRIX ENEA À ANGLET)

MAXIME ARKHANGUELSKI AU PAM AVEC DEUX DE SES SCULPTURES , VERS 1990 , DANS L’EMBRASURE DE LA PORTE, ALVARO VARGAS

MARC-ANTOINE DECAVÈLE, exposition mars 2024

By Jean-Claude on Fév 29th, 2024

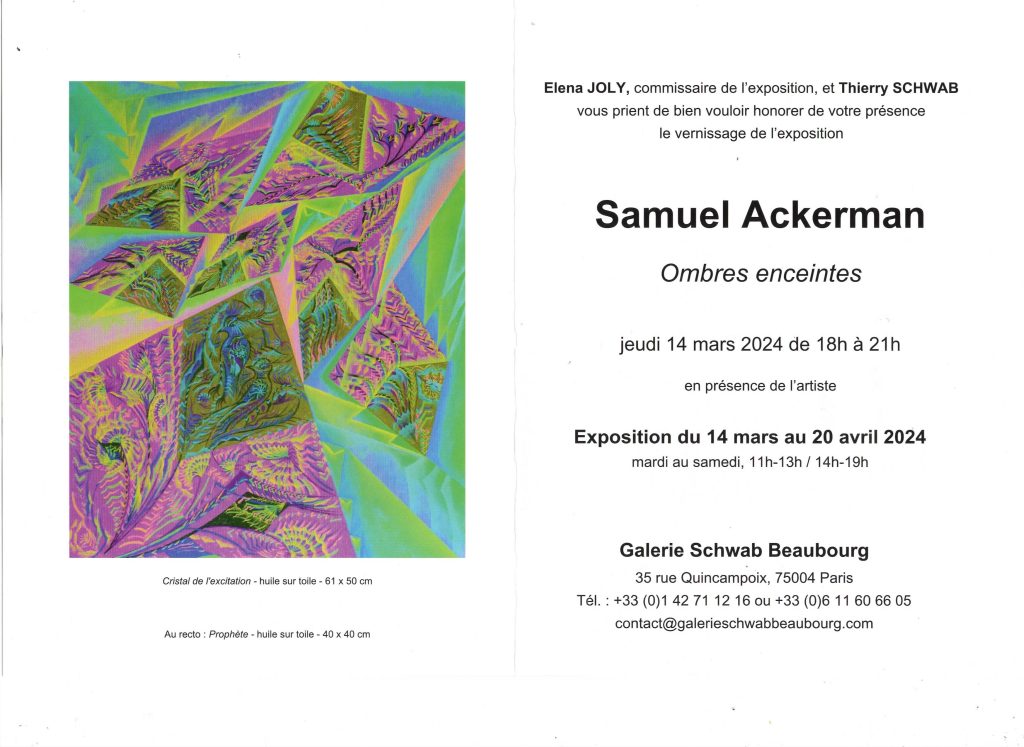

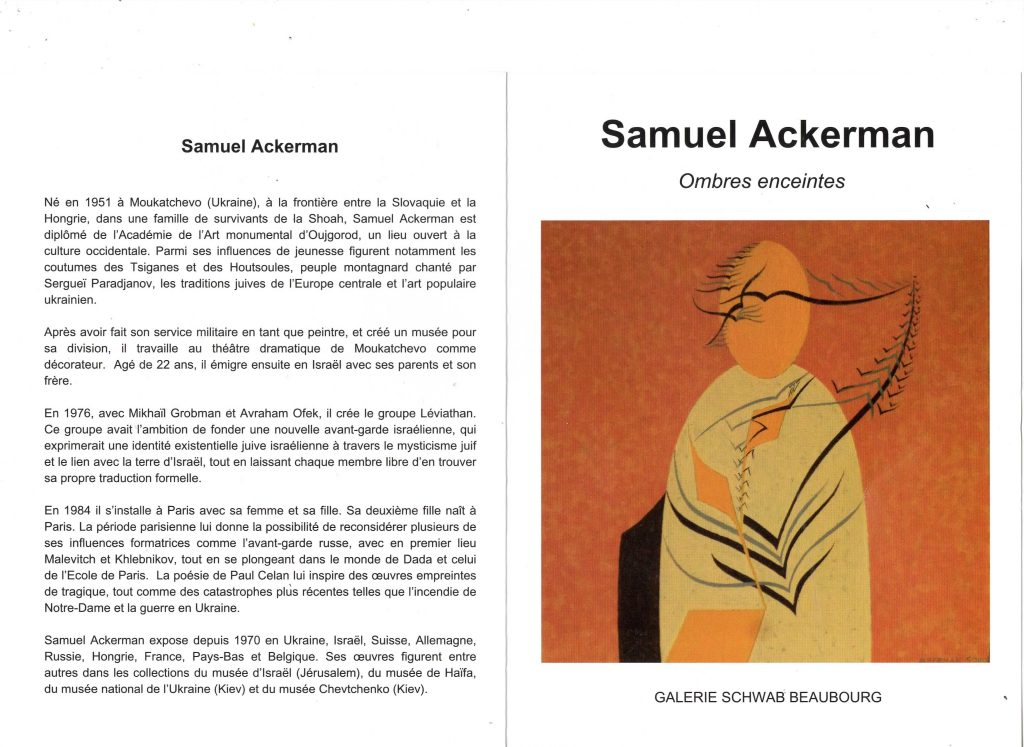

EXPOSITION DE SAMUEL ACKERMAN, PARIS, 2024

By Jean-Claude on Fév 23rd, 2024

EXPOSITION DE LA PHOTOGRAPHE ET PEINTRE ALLEMANDE MARIANNE WIEDENFELD CHEZ MARCADÉ 36, RUE SAINT SULPICE, PARIS V, DÉCEMBRE 1984

By Jean-Claude on Fév 20th, 2024

Le Paris des artistes russes à Bordeaux, 2003

By Jean-Claude on Fév 16th, 2024

Le Paris des artistes russes

Cent cinquante peintures et sculptures, auxquelles s’ajoutent une cinquantaine d’œuvres graphiques, s’appliquent à dresser au musée des Beaux-Arts de Bordeaux un panorama des artistes russes ayant travaillé à Paris entre 1910 et 1960. Entretien avec Jean-Claude Marcadé, commissaire de cette exposition ambitieuse qui s’inscrit dans le cadre des célébrations du tricentenaire de la fondation de Saint-Pétersbourg.

L’exposition couvre cinquante années de création d’artistes issus de l’Empire russe et de l’Union soviétique. Une période si vaste qu’il était impossible d’être exhaustif. Comment s’est opéré le choix des œuvres, sur quels critères ?

L’exposition « Paris Russe-1910-1960 » est le premier essai de regrouper un ensemble de plus de cent cinquante œuvres, créées à Paris par les peintres et les sculpteurs russes pendant un demi-siècle. La contribution slave ou judéo-slave à la première et à la deuxième « École de Paris » des artistes issus de l’Empire Russe, puis de l’Union Soviétique n’a jamais été éclairée avec une telle ampleur. Montrée d’abord au Musée national russe de Saint-Pétersbourg dans le cadre des manifestations qui entourent le tricentenaire de la fondation par Pierre Ierde la capitale des bords de la Néva, puis au Von-der-Heydt Museum de Wuppertal, elle focalise donc l’attention sur la place éminente qu’ont occupée à Paris, et plus généralement en France, les communautés artistiques de citoyenneté russe, puis soviétique. Cette « part de l’autre » qu’une récente et brillante exposition du musée d’Art moderne de la Ville de Paris avait mis en avant (L’Œil n° 522), met à Bordeaux l’accent sur la richesse de la présence russe en terre française et donne le panorama le plus large possible des différents courants et personnalités venues à Paris et y ayant travaillé avant la Première Guerre mondiale, entre les deux guerres, et jusque dans les années 1960 ; avant l’arrivée en masse à partir des années 1970 d’une autre vague artistique soviétique rompant avec l’art officiel du réalisme socialiste.

La participation de beaucoup d’entre eux aux Ballets russes de Diaghilev – en particulier celle de Natalia Gontcharova et de Larionov – est assez bien connue. Bien entendu, l’exposition n’est pas encyclopédique. Par manque de temps et, surtout, de moyens matériels. On sait que les musées russes ne disposent pratiquement pas de ressources et les officiels français ne se sont réellement engagés à soutenir le projet – de façon d’ailleurs relativement modeste – qu’un an environ avant l’ouverture de l’exposition à Saint-Pétersbourg fin avril 2003. Vous imaginez le tour de force que cela a représenté de montrer plus de quatre-vingts artistes dont les œuvres se trouvaient dans les deux grands musées de Paris, et dans les musées et collections privées de France, Russie, Allemagne, Suisse, États-Unis. Et encore, comme vous le faites remarquer, l’exposition n’est pas exhaustive et plusieurs peintres et sculpteurs sont absents. Nous n’avons pas pu avoir toujours, pour les artistes exposés, les œuvres les plus marquantes, mais c’était pour nous un devoir d’indiquer au moins leur existence, pour qu’à l’avenir il soit possible de faire des recherches plus fouillées. En tout cas, tous les artistes – des plus traditionnels (les impressionnistes et les héritiers du Mir iskousstva (Monde de l’art) aux plus audacieux (cubistes, cubofuturistes, constructivistes, abstraits) méritent d’être connus ou mieux connus. Ainsi, on pourra découvrir ou redécouvrir des artistes de valeur comme l’impressionniste Tarkhov, les non-figuratifs d’après 1945 Grimm, Hossiason, Karskaya, Anna Staritsky, la sculptrice Véra Popova, les collages et les miniatures calligraphiques du grand écrivain Rémizov.

Comment s’organise le parcours de l’exposition ? Comment sont répartis les artistes et les courants, de manière chronologique ou thématique ?

L’exposition du musée des Beaux-Arts de Bordeaux aura un tout autre caractère que celles de Saint-Pétersbourg et de Wuppertal. Cela est dû au fait que les espaces de chacun des trois musées sont très différents et ne permettent pas à l’évidence les mêmes itinéraires. Ainsi, à Bordeaux, Françoise Garcia et moi-même sommes tombés d’accord, afin de pouvoir accrocher un maximum d’œuvres, de partager l’exposition entre deux lieux : deux salles du musée des Beaux-Arts et la galerie des Beaux-Arts. L’itinéraire est conçu plutôt selon des critères de forme que selon des critères chronologiques ou thématiques. Dans les deux salles du musée des Beaux-Arts, l’une est consacrée à une galerie de portraits et d’autoportraits dans des styles différents – du réalisme poétique élégant, très Mir iskousstva, de Zinaïda Sérébriakova ou de Somov, au primitivisme de Lanskoy dans les années 1930, à l’expressionnisme de Baranoff-Rossiné ou au cubisme maniéré de Marevna. À la galerie des Beaux-Arts, l’accent sera mis à la fois sur le naturalisme expressionniste (les formidables compositions de Boris Grigoriev aux cadrages inusités, une salle consacrée aux peintres et sculpteurs juifs Soutine, Mané-Katz, Krémègne, Volovick, Lipchitz, Miestchaninov, Zadkine…) et sur l’abstraction (nous avons un bel ensemble de Lanskoy qui est toujours quelque peu négligé par les musées alors que son œuvre est un cratère de couleurs en fusion d’une richesse et d’une beauté incomparables, de belles séries de Charchoune et de Dmitrienko, mais aussi Sonia Delaunay, Pevsner, Poliakoff, Zack et beaucoup d’autres). Il faut noter qu’une section « pour enfants » regroupera des illustrations et des sujets tirés des contes et des fêtes populaires.

Le parcours traverse tous les grands courants de l’art moderne, les nabis, l’abstraction, le cubisme, le futurisme, le constructivisme… Dans quelle mesure les artistes russes ont-ils été influencés par la peinture européenne, ont-ils poursuivi leurs recherches initiées dans leur pays d’origine ou se sont-ils au contraire adaptés ?

Tous les grands courants de la modernité classique ont touché les artistes russes et, après la Seconde Guerre mondiale, ceux de la gestualité, de l’informel, de l’art brut, voire du Nouveau réalisme. Mais, dans beaucoup de cas, l’expérience de la peinture russe, qui va de la peinture d’icônes au cubofuturisme et au sans-objet, se fait sentir. Ainsi le Pougny parisien ne saurait être compris sans référence à la facture-texture qui préoccupe l’art russe et ukrainien depuis 1912 ; on pourrait dire la même chose du « cubisme constructiviste » d’Andreenko des années 1950. Quant à Alexandra Exter, elle apporte après 1924, à côté des architectures picturales venues du cubisme parisien, des rythmes colorés qui doivent autant à l’orphisme qu’au suprématisme ou qu’à l’art populaire de son pays d’origine, l’Ukraine. C’est de cette Ukraine d’origine qu’une Karskaya a sans doute reçu ce goût pour la manipulation des objets du quotidien. Je citerai ici la regrettée Dora Vallier qui écrivait :

« Y a-t-il peintre plus russe que Poliakoff, “iconiquement“ parlant ? Ou un Nicolas de Staël, tendu dans un élan extrême ? Ou un Lanskoy qui semble illustrer le dicton russe “le risque est une noble action“ ? Enfin les formes et les couleurs qu’un Dmitrienko conçoit ne viennent-elles pas d’un monde qui est, par rapport à nous, un ailleurs ? L’originalité de chacun de ces peintres ne serait-elle pas l’image révélée, la proclamation du non-dit enlisé dans la peinture russe ? »

Bien entendu, le fait de parler d’art russe n’implique aucunement une orientation nationaliste ou ethnique. S’il y a bien un art « national russe » qui se réclame d’une même culture, d’une même histoire, d’une même géographie, d’une même littérature, poésie, musique, cet art peut être incarné aussi bien par des Russes orthodoxes, que par des Ukrainiens, des Géorgiens, des Arméniens ou par des Juifs, qui apportent des spécificités à un fonds artistique culturel commun.

Quelle place les artistes et les courants russes occupent-ils au sein de l’École de Paris ?

Cela a varié selon les époques. Par exemple, aux trois expositions de la Section d’or en 1912, 1920 et 1925, la présence russe et ukrainienne était forte (Archipenko, Alexandra Exter, Sofia Lewitska, Survage, Larionov, Natalia Gontcharova, Serge Férat, François Angiboult, Marie Vassilieff). Le groupe judéo-slave a également formé dans les années 1920-1930 un ensemble relativement soudé. C’est sans doute le triumvirat Lanskoy–Poliakoff–Staël qui est ressenti dans les années 1940-1960 comme apportant une note « typiquement slave » à l’art français.

Comment ont été reçus par la critique et le public français ces artistes qui avaient déjà, pour beaucoup d’entre eux, une reconnaissance établie en Russie ?

Les peintres russes, qui avaient un passé glorieux en Russie et qui ont émigré après 1917, n’ont pour la plupart pas eu de reconnaissance large à Paris (à l’exception de Pougny). En revanche, les artistes qui se sont révélés à Paris ont, de leur vivant, été célébrés, ont eu des expositions et des marchands qui les soutenaient. Après leur mort, pour beaucoup, leur reconnaissance a dépendu – comme c’est une loi générale – de la façon dont leur mémoire a été défendue, et là où une famille (voire une galerie) n’a pas « maintenu la tension », l’oubli a pu s’installer…

Avec des personnalités comme Chagall, Soutine, Mané-Katz, Volovick, Michonze ou Kikoïne, l’exposition rassemble plusieurs artistes juifs. Peut-on parler d’une spécificité juive dans l’art russe ?

Il y a, certes, une spécificité juive dans l’art russe du xxe siècle : un certain expressionnisme qui vient de la calligraphie hébraïque, de la gestique des rituels religieux et profanes, de la littérature hagiographique, du théâtre et de la danse populaire et un goût pour l’onirisme (l’influence de l’écrivain yiddish Scholem Aleichem fut capitale). Mais plusieurs artistes d’origine juive présents à l’exposition ne sauraient être ramenés à cette spécificité, en particulier Sonia Delaunay, Baranoff-Rossiné ou Pevsner.

Y’a-t-il une ou plusieurs œuvres emblématiques que vous auriez voulu présenter et que vous n’avez pas pu obtenir ?

Nous n’avons pas présenté malheureusement quelques Rythmes colorés de Survage de 1913, un jalon capital dans la naissance de l’abstraction, où les Russes ont joué un rôle de premier plan. Le Kandinsky français (1933-1944), un peu délaissé et regardé de haut par les officiels français de la culture, méritait plus qu’une œuvre. De même, Poliakoff n’en a que deux, ce qui est peu pour cette création admirable. Évidemment, il aurait fallu plus de Nicolas de Staël, mais les deux rétrospectives de l’Ermitage et du Centre Pompidou nous ont privés de prêts conséquents ; plus d’Archipenko, en puisant, par exemple, dans l’ensemble unique du Musée de Tel-Aviv (ce qui relevait de l’impossible vu nos délais… et nos finances). Enfin, personnellement, j’aurais aimé réunir un ensemble d’icônes, car la France a vu fleurir cet art, grâce à la société « Icônes » et à la réflexion de la « Confrérie Saint-Photius », d’où sont sortis un iconographe de génie, le Père Grégoire Krug, et de bons peintres comme la sœur Youlia Reitlinger ou le théologien de l’icône Léonide Ouspiensky.

Après l’exposition de la fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence (L’Œil n° 550) consacrée aux avant-gardes russes et celle-ci, quelle exposition reste à monter, selon vous, pour approfondir la connaissance de l’art russe ? Y’a-t-il un aspect particulier que vous souhaiteriez voir développer et qui ne l’aurait encore jamais été en France ?

Il me semble très important d’organiser une exposition « Lanskoy–Poliakoff–Staël » qui permettrait de confronter leurs affinités, leurs différences, et leur place par rapport à leurs contemporains parisiens.

Propos recueillis par Guillaume Morel

BONNE FÊTE DE LA SAINTE RENCONTRE!

By Jean-Claude on Fév 15th, 2024

A propos de l’auteur

Jean-Claude Marcadé, родился в селе Moscardès (Lanas), agrégé de l'Université, docteur ès lettres, directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S). , председатель общества "Les Amis d'Antoine Pevsner", куратор выставок в музеях (Pougny, 1992-1993 в Париже и Берлинe ; Le Symbolisme russe, 1999-2000 в Мадриде, Барселоне, Бордо; Malévitch в Париже, 2003 ; Русский Париж.1910-1960, 2003-2004, в Петербурге, Вуппертале, Бордо ; La Russie à l'avant-garde- 1900-1935 в Брюсселе, 2005-2006 ; Malévitch в Барселоне, Билбао, 2006 ; Ланской в Москве, Петербурге, 2006; Родченко в Барселоне (2008).

Автор книг : Malévitch (1990); L'Avant-garde russe. 1907-1927 (1995, 2007); Calder (1996); Eisenstein, Dessins secrets (1998); Anna Staritsky (2000) ; Творчество Н.С. Лескова (2006); Nicolas de Staël. Peintures et dessins (2009)

Malévitch, Kiev, Rodovid, 2013 (en ukrainien); Malévitch, Écrits, t. I, Paris, Allia,2015; Malévitch, Paris, Hazan, 2016Rechercher un article

-

Articles récents

- Tu dois croire que la mort n’existe pas avril 25, 2024

- Philippe Dagen sur la reprise de l’exposition russe de 1973 à la Galerie Dina Vierny en 2023 avril 22, 2024

- Sabine Buchmann, Conférence sur Günter Fruhtrunk au Lenbachhaus, 23 février 2024 avril 18, 2024

- PHOTOS D’ARCHIVES EN VRAC (ARCHIVES V. & JC.MARCADÉ) avril 14, 2024

- DOCUMENTS D’ARCHIVES ENTRE LES ANNÉES 1970 ET 1990 (ARCHIVES V. & JCl. MARCADÉ) avril 11, 2024

- Tu dois croire que la mort n’existe pas avril 25, 2024

- “Préface” pour “Malévitch” en ukrainien février 18, 2013

- la désinformation sur l’Ukraine février 25, 2013

- vive les Toinettes du journalisme au “Monde”! mars 6, 2013

- de la malhonnêteté intellectuelle des moutons de Panurge du journalisme mars 17, 2013