Don exceptionnel de Jean-Claude Marcadé à la Ville d’Anglet en 2021, la collection Valentine et Jean-Claude Marcadé réunit plus de 2200 pièces collectées durant près de 60 ans.

La collection comprend des peintures, sculptures, oeuvres graphiques, photographies et objets.

Commencée dans les années 1960, cette collection est le fruit d’une passion commune et des relations d’amitiés tissées entre Valentine et Jean-Claude Marcadé et les plus de 160 artistes qui y sont représentés. Des débuts de l’avant-garde russe et ukrainienne des années 1910-1920 à la création contemporaine internationale, elle donne une vision exceptionnelle des mouvements artistiques qui se sont déployés du début du XXe siècle à nos jours.

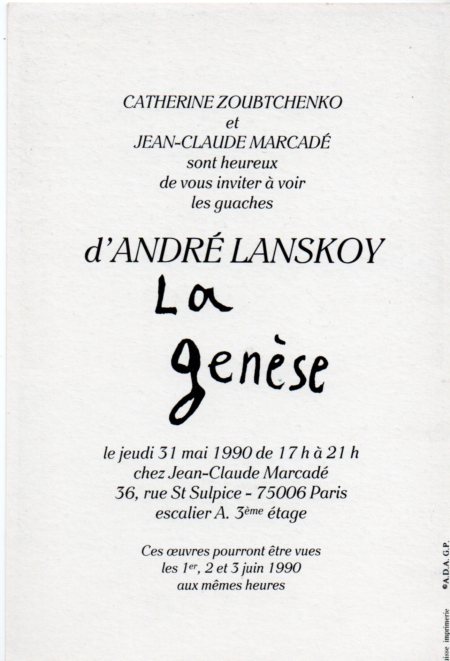

Tous deux historiens et critiques d’art spécialistes de la création artistique russe et ukrainienne, Valentine et Jean-Claude Marcadé ont notamment contribué, par leurs recherches et leurs nombreux écrits, à la mise en valeur des arts de la Russie et de l’URSS. En témoigne la présence, dans la collection, de nombre d’artistes russes et ukrainiens parmi lesquels de grands noms tels le russe Kazimir Malévitch, dont Jean-Claude Marcadé est l’un des plus grands spécialistes, ou l’ukrainienne Anna Staritsky, qui figurent dans la sélection d’œuvres ici proposée, dans le cadre de la programmation du centre d’art et de son cycle sur les collections.

L’arrivée de cet ensemble majeur au sein de la collection de la Ville d’Anglet marque un nouveau tournant pour la collectivité qui possède déjà un fonds de plus de 1 300 œuvres d’art contemporain qu’elle expose régulièrement.

Ci-contre : STARITSKY Anna Le coq…, vers de Max Pons, non daté, linogravure et typographie sur papier, 73 x 53 cm © Alexandra Vaquero