ПРИЛОЖЕНИЕ 2018 ГОДА К МОНОГРАФИИ “МАЛЕВИЧ” 2012 ГОДА(PARIS-KIEV) : Жан-Клод МАРКАДЭ “ЖЕНСКИЙ ТОРС № 1” МАЛЕВИЧА: ПРООБРАЗ НОВОЙ ПОСТСУПРЕМАТИЧЕСКОЙ ИКОННОСТИ

Жан-Клод МАРКАДЭ

“ЖЕНСКИЙ ТОРС № 1” МАЛЕВИЧА: ПРООБРАЗ НОВОЙ ПОСТСУПРЕМАТИЧЕСКОЙ ИКОННОСТИ

Картина “Женский торс № 1” (масло на дереве, 41 х 31 см), которая появилась в Киевском частном собрании, приносит новое освещение одной довольно загадочной серии конца 1920-х годов, которая была показана в ретроспективной выставке Малевича в Гос. Третьяковской галерее в 1929 году и в Художественной галерее Киева в 1930 году. Остаётся трудно классифицировать продукцию художника после 1927 года. “Женский торс № 1” позволяет нам привести в некоторый порядок эту важную часть живописного творчества украинского художника.

КОНТЕКСТ

Между 1928 и 1934 годами основоположник супрематизма интенсивно возвращается к живописи и создаёт больше двухсот произведений, точную хронологию которых невозможно сегодня установить. Мы лишь знаем, что для ретроспективной выставки в ГТГ в 1929 году и в Художественной галерее в 1930 году в Киеве, Малевич рисует ряд импрессионистских картин, которые он датирует началом ХХ века и по новому трактует крестьянскую тематику 1912-1913 годов, которую он тоже антидатирует.

Художник реинтерпретирует тогда свой ранний кубофутуризм, оставляя старую датировку. Он датирует произведения, сделанные в конце 1920-х годов по живописной культуре, которые они представляют, а не по дате их исполнения. Таким образом, “Женский торс №1” датирован 1910 годом, мы вернёмся дальше к этой проблеме. Целый ряд произведений (“Косарь” в ГТГ, “На даче”, “Мальчик Ванька” в ГРМ и т.п.) берёт вновь ранние кубофутуристические мотивы, чтобы их внести в такую структуру, которая принимает в счёт достижения супрематизма.

Итак, эта структура выстроена из красочных полос для фона и упрощённых плоскостей для тела персонажей (См. Девушки в поле” в ГРМ[1]). Отмечается инвариант вертикальности тех персонажей, которые, как в церковной иконе, занимают центральное пространство картины. В постсупрематизме, человек стоит перед вселенной, цветные ритмы которой проходят через него. Линия горизонта низка. Нет реального моделирования цвета.

ЗНАЧЕНИЕ ИКОНОПИСИ

Возврат Малевича к образу после 1927 года является на самом деле синтезом, в котором беспредметность пронзает людей, изображённых в позе вечности. Лицо живописца Ивана Клюна служило Малевичу между 1909 и 1913 годами сюжетом различных стилистических метаморфоз, символистских, примитивистских, геометрических, кубофутуристических, реалистически-заумных. После 1927 года, оно становится парадигматическим ликом крестьянина, принимая основную структуру прообразов иконописи, в частности “Пантократора” или “Нерукотворного Спаса”.[2]

Это заимствование основного строя некоторых икон не является, как в бойчукизме “подтасовыванием веков” [“tricherie avec les siècles“] по выражению Аполлинера[3], но современным применением иконописного искусства как “формы высшей культуры крестьянского искусства”[4] :

“Через иконописное искусство я понял эмоциональное искусство крестьян, которое любил и раньше, но не уяснил всего того смысла, который открылся после изучения икон.”[5]

ПОЛОЖЕНИЕ В ЭТОМ КОНТЕКСТЕ КАРТИНЫ “ЖЕНСКИЙ ТОРС № 1”

Четыре главные элемента вызывают большой интерес в этом произведении: его иконность, его народный примитивизм, его алогизм, энергия цвета.

СУПРЕМАТИЧЕСКАЯ ИКОННОСТЬ

Картина “Женский торс № 1” написана на липовой доске. Её фон состоит из масляной краски, к которой примешаны животный клей и мел. Липовая древесина является одним из благородных материалов, использованных иконописцами на Руси и Балканах; клей же и мел являются составной частью левкаса, которым художники покрывают доску до того как они вписывают рисунок в сюжет. Этот рисунок называется описью, он чертит контуры сюжета до нанесения красок.

В картине “Женский торс №1” видно, что Малевич возвращается к принципу картины-иконы, который он инициировал в начале 1910-х годов, но здесь он применяет новую структуру. Конечно, Малевич не иконописец, он живописец, который захотел придать станковой картине ту же структурную и метафизическую установку, как у церковной иконы, чтобы выработать новый образ мироздания. В этом, повторим, он отличается от византийской школы бойчукистов, которая стремилась к одеянию современной реальности в формах традиционной иконописи.

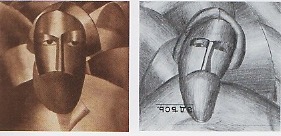

С формальной стороны, можно рассмотреть “Женский торс № 1” как супрематизацию иконы.

Он является прототипом целой серии картин и рисунков между 1928 и 1932 годами. Известны произведения, которые непосредственно последовали за этим прообразом: холст “Торс. Первообразование нового образа 1928-1929” в ГТМ, на обороте которого рукой Малевича написано: “№ 3 Первообразование нового образа. Проблема цвет и форма и содержание”[6]

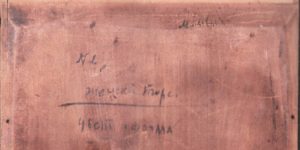

, а на обороте нашей картины “Женский торс № 1” рукой Малевича написано : “№ 1 Женский торс цвет и форма”

; известен ещё другой “Женский торс 1928-1929”, находящийся также в ГРМ, масло на фанере, на обороте которого той же рукой художника написано : “№ 4 женский торс – Развитие мотива 1918 года”[7]

Моя гипотеза, что другой холст того же конца 1920-х годов, находящийся в ГРМ, у которого идентичная структура как наш “Женский торс № 1”, а именно “Торс (фигура с розовым лицом) 1928-1929”[8] является в действительности номером 2, который непосредственно следует за номером 1 (наш “Женский торс”) и предшествует номеру 3.

То есть Малевич использовал “Женский торс № 1” как прообраз, из которого он создал вариации на подобие композитора красок и форм. Эта гипотеза, мне кажется, подтверждена присутствием двух дыр с обоих боков доски, указывая, что она была пригвождена, чтобы служить образцом для дальнейших работ.

Вернёмся к “Женскому торсу № 4”

, так как и здесь дело идёт о новой ступени в выработке “нового образа”: у женского лика есть глаз и рот, но там также без малейшего реализма (например, нет прямого изображения носа); полностью отмечен супрематический иконный вневременный характер образа.

ДАТИРОВКА

Мы находим, как в нашей картине “Женский торс №1”, датировку 1910 года в произведениях, которые, по всей видимости, из этого прототипа вытекают. Чтобы понять, на что украинский художник намекает, следует вспомнить его письмо к Л.М. Лисицкому от 11 февраля 1925 года, в момент, когда на него нападали приверженцы марксизма-ленинизма и его обвиняли в идеализме и мистицизме. Он не только не отказывается от своих мыслей, но их подкрепляет своим высоко метафорическим-метонимическим стилем, хлёстким гоголевским юмором. Говоря о своих головах “крестьян-православных” начала 1910-х годов, он объявляет:

“Получился, я написал обыкновенную голову крестьянина, что необыкновенная она, и действительно если посмотреть с точки зрения Востока, то она то всё то, что для западников обыкновенно, то для людей Востока становится не обыкновенным, всё обыкновенное обращается в Икону, ибо Восток иконный и есть, а Запад – машина, предмет, сортир, утилитаризм, техника, а здесь – Завод и фабрики, это новый ад, от которого будут освобождены Люди через новый образ, т.е. через нового Спаса. Этого Спаса я написал в 1909-1910 году, он через Революцию спасом стал, революция знамя только, тезис, через который он стал синтезом, т.е. “Новым Спасом” […]

Я не пошёл “МИМО революции”, наоборот, предвидел её синтез ещё в 1909-1910 году в Новом Спасе. И это становится сейчас у нас в первую голову. Татлинская башня

это фикция западной техники, он её сейчас пошлёт в Парижскую выставку, и конечно он может и писсуар железобетонный построить, чтобы каждый нашёл себе уголок. Мне так всё ясно, что без лампы могу написать и о Западе и Востоке.”[9]

Итак естественно, что Малевич, когда он возвращается к станковой живописи и стремится передать “в цвете и форме”, как это написано в нашем “Женском торсе № 1”, новый образ-икону человека и мира, продолжает свою поэтику начала 1910 года. когда образ крестьянина (не в социологическом смысле этого слова, но в смысле человека на лоне природы) выявляется в призме изображения Православного.

В этом разрезе, мы находим те же знаковые черты в конце 1920-х годов в картине “Супрематизм в контуре крестьянки” [“Женщина с граблями”] из ГТГ

, или в “Девушках в поле

и “Супрематизм в контуре спортсменов” из ГРМ[10]

, которые являются в духе нашего “Женского торса № 1”, в котором утверждается чисто живописная установка художника.

Малевич мог сказать, что он не изображает лики многих своих персонажей, потому что он не видит человека будущего или скорее всего потому что будущее является неизведанной загадкой.

Христологические ссылки присутствуют во многих образах постсупрематического творчества, часто они закамуфлированы.

Среди импульсов, которые могли бы привести художника к этим “безликим ликам”, существует римско-католическая практика преклонения (adoratio) перед облатком (гостией) в монстранце (остенсории).

Несмотря на то, что Казимир Северинович , будучи крещёным по римско-католическому обряду, не был церковником, он по всей вероятности посещал костёлы в детстве и в юности; кроме того мы знаем по переписке с М.О. Гершензоном в 1920 году из Витебска , что он “вернулся или вошёл в Мир религиозный” :

“Не знаю почему так совершилось, я посещаю церкви, смотрю на святых и на весь действующий духовный Мир”[11]

Не мог ли бы художник среди импульсов от “Мира религиозного” получить импульс от поклонения перед гостией, находящейся в лунке католического остенсария. И там есть “присутствие-отсутствие”.

Лунка остенсария имеет круглую или серповидную форму. Как раз у “безликих ликов” есть лунный контур. Лунка монстранца была традиционно окружена художественной работой из бронзы, серебра или золота, часто изображающей солнце. Но она могла быть без этого орнамента. А именно Малевич желает выйти из Мира солнечного, оставляя лишь созерцание Чистого действия.

Отметим, что Малевич прямо ссылается на этот католический обряд в удивительном тексте 1924 года о Ленине под названием «Из книги о беспредметности»:

«Погребли в стеклянном гробе Ленина не иначе, чтобы виден был как сакрамент. Это предвидение, написанное мною, исполнилось в действительности. Я написал, не будучи осведомлённым об идее стеклянного отверстия. Стеклянный гроб мною был учтён из анализа, что человек, переходящий в святыню, – есть сакрамент, а степень святости его соотвествует сакраменту в католическом мире – сакрамент помещён под стеклом.»[12]

ПРИМИТИВИЗМ

Малевич призывает в эту эпоху к обнажению, а не к дикому накоплению. Этот возврат к первичным ритмам, к минимализму фигуративного выражения имеет также дело с поэтикой народного искусства, которое стремится к визуальной эффективности при помощи схематичных рисунков. Дмитро Горбачов показал, как эти малевические “безликие лики” напоминают тряпичные куклы, создающиеся в крестьянском украинском мире. Интересно отметить, что уже с июля 1930 года две картины крестьянского цикла были среди экспонатов выставки “Sowjetmalerei” (Советская живопись) в Берлине. Они были датированы 1913 и1915 годов! Критик Адольф Донат описывает их как фигуративные картины, изображающие персонажей, похожих на тугие и безликие куклы перед плоскими ландшафтами. Он добавляет:

“Видна та “махина”, в которой человек приневолен одновременно и в искусствах и вокруг них.”[13]

Таким же образом цветные полосы, у которых стоит фигура “Женского торса № 1”, являются своего рода живописным отголоском тех полихромных полос на фартуках и передниках украинских крестьянок, как и у многих ручников и килимов, в особенно в Полесье, откуда как раз род Малевичей. Художник даже использовал эти полосы в очень многих постсупрематических картинах и даже они составляют беспредметную живопись холста 1932 года из ГРМ[14]. Эти полихромные абстрактные полосы относятся к воздушному видению полей. Это последнее утверждение космического пространства, которое выступает сквозь контуры человека и природы. Супрематизм взорвал всякое видимое реалистическое очертание, постсупрематизм же восстанавливает видимое очертание вещей, сохраняя требования “мира как беспредметность”.

Тема безоконного дома появляется тоже до тюрьмы и допросов Малевича в ГПУ от конца сентября по начало декабря 1930 года. Здесь, кажется, дело идёт об упрощённом минималистском примитивистском переложения, почти что граффити, архитектурной мысли живописца, его “архитектоны” с её столь сложной формой; как и персонаж “Женского торса № 1”, с которым он соседствует, этот дом является очередной загадкой того, чем будет жилище человеческого существа в будущем. У всех домов, нарисованных или написанных в 1928-1930 годах, тот же белый цвет украинских хат. После 1930 года этот примитивистский дом станет эмблемой тюрьмы, символизированной “Красным домом” из ГРМ[15], в котором уже заключён человек тоталитарного общества и где красное выражает страдания, которым подвержен зек.

Таким же образом, после испытания допросов чекистами и тюрьмы, безликие персонажи становятся больше и больше представителями страждущего человечества; они как будто связаны, уродованы. Тем не менее художник продолжает параллельно держаться задачи, которую он высказал в “Женском торсе № 1”, а именно дальнейшей выработки чисто живописной проблемы “цвета и формы”. В этом плане, он написал на обороте холста 1930-х годов “Две мужские фигуры” из ГРМ:

“Инженер, чтобы выразить свои целеустановки употребляет тот или другой материал, художник живописец для выражения цветных ощущений берёт ту или другую форму природы. К. Малевич 1913 Кунцево.” [16]

Забавно, что Малевич старался написать свой текст по дореволюционной орфографии, снабжая окончания на согласных твёрдым знаком! Конечно, он даёт, как обычно в этих случаях, не дату исполнения вещи, а изначальную дату, когда эта чисто формальная задача была концептуально задумана.

АЛОГИЗМ

Совершенно своеобразным является характер “нового образа” в таком виде, в каком он встречается в “Женском торсе № 1”: в нём одновременно женщина представлена обращённой к нам и обращённой к Вселенной. Кажется, что правая белая часть (лик и торс) представляется нашему взору анфас, тогда как левая красная-чёрная сторона, которая поднята, даёт впечатление, что персонаж повернулся нам задом и смотрит на мир.

Другим элементом, бывшим сознательным или нет для художника, который может вызвать наше любопытство, является некий отголосок известной картины Каспара Давида Фридриха, «Монах у моря», (1808—1810) из Берлинской Национальной галереи.

Другая картина Фридриха “Женщина перед закатом солнца” из музея Фолкванг в Эссене

Или «Женщина у окна» из Берлина

Une jeune femme se penche a la fenetre de l’atelier de Friedrich. C’est Caroline, l’epouse du peintre. Tournant le dos au spectateur, elle regarde couler l’Elbe. Les seuls signes de vie sont la femme, le vert delicat des peupliers, et le ciel de printemps. Dans ce travail, Friedrich a adopte un theme de predilection du romantisme, le cadre evoque un desir de l’inconnu. Le regard vers l’exterieur, contemplation de la nature, retour vers l’interieur de soi centre spirituel de l’individu.

ещё ближе к “Женскому торсу № 1”; см. также “Путешественник перед морем тумана” из Кунстхалла в Гамбурге.

Это обозначало бы, что здесь иконность произведения Малевича сочтена с ссылкой на мировую живопись.[17] Художник не мог не видеть искусства Фридриха, когда он находился в Берлине в апреле-мае 1927 года.[18]

Алогизм представления персонажа в “Женском торсе № 1” встречается ещё во всех трёх других картинах этого цикла : “Торс (Фигура с розовым лицом) <№2>”, “Торс (Первообразование нового образа) №3” и “Женский торс № 4”. Мы наблюдаем в них то же поднятое левое плечо, которое поворачивается к нам задом. Нет изображения рук, что можно было бы истолковать, как своего рода изуродованием, как это произойдёт в вещах, написанных после 1930 года. В действительности, можно себе представить, что руки перекрещены крестом или поджаты сзади или спереди. При том “Торс (Первообразование нового образа) №3” имеет одну руку, обращённую к нам и можно предположить, что на левой стороне, рука поджата.

Мало того, кажется, что Малевич захотел вести диалог, в создании новой формы, с торсами своего земляка Архипенко, который творил с 1914 года целую серию обломанных безруких женских форм.

В № 4 мы отмечаем ещё более сильный алогизм: на левой стороне мы видим накладывание на “плече” элементов, которые могут обозначить супрематическую одежду с воротником. Контраст же с правой повёрнутой к нам частью очень сильный из-за яркого присутствия на ней белого квадрата на плече, которое отмечено лёгким изгибом, тогда как представлено начало руки.

Белый покров, окружающий женщину, придаёт ей характер Невесты. Вспомним статью-поэму в московской газете “Анархия” от 12 июня 1918 года, “Обручённые кольцом горизонта”, которая описывает художников всех искусств как любовников земли, которые ищут её “скрытую красоту”[19] :

” По лицу земли, среди колец горизонта, ходили искатели красоты.”[20]

Земля появляется как “богатая невеста”[21], к которой стремятся “любовники, обручённые кольцом горизонта”[22].

ЦВЕТ

Другой существенный элемент, выявленный в прообразе “Женского торса № 1”, это вопрос цвета. Поражает в постсупрематической продукции вообще яркая её полихромия. “Мнимостям в геометрии” супрематических форм соответствует то, что можно было бы назвать “мнимостями в цвете”, в той мере, в какой художник опровергает применение в своей живописи всех научных оптических исследований цветовой призмы. Уже в 1913 году, мысль, что солнце освещает лишь иллюзорный мир, была утверждена в кубофутуристической опере М.В. Матюшина по либретто А.Е. Кручёных, “Победа над солнцем”, в которой появляется впервые “чёрный квадрат” в эскизе Малевича к “Похоронщику”. С 1919-1920-х годов в Витебске, художник усиливает мысль, что цвет не происходит из световой призмы и он определяет место цвета в своём письме к М.О. Гершензону от 11 апреля 1920 года:

“Много лет я был занят движением своим в красках, оставив в сторону религию духа.”[23]

Он дальше, в текстах 1920-х годов, посвящённых вопросу “свету и цвету”, неизменно подтверждает, что живописный цвет никакого отношения не имеет с призмами, которые оптическая наука разбирает и анализирует.[24]

Отметим, что Малевич декларирует по этому поводу во время своего преподавания в Киевском Художественном институте в 1928-1929 годах, т.е. в период, когда был написан “Женский торс № 1”; опровергая идею, что живописец обязан прибегнуть к научным исследованиям о цвете, теми, например, Оствальда (можно туда прибавить и Шевреля и Гельмгольца), он пишет :

“У нас ещё до сих пор получается, что формы архитектурные вытекают из одного “изма”, а отцветка и фактура вытекают из обсуждения общего собрания всех представителей разных учреждений, которые все вместе на стенках выстроенного дома подбирают “колер” данному зданию. В другом случае, если строители хотят подвести научную базу под окраску, обращаются к Оствальду или ближайшему оптическому физическому кабинету по изучению цвета.

Это всё равно если бы Пикассо, Брак, нарисовавши формы картины, обратились бы к тому же Оствальду, чтобы он их раскрасил по всем правилам науки, или собралось бы общество художников, инженеров, булочников, представителей от всех союзов, для совместного обсуждения раскраски нарисованной формы картины.”[25]

Живописец утверждает супрематизм и после 1930 года в своём творчестве, уже отмеченном трагедией голодомора. Он тогда писал о “развитии цвета и угасании его от зависимости динамических напряжений”[26] Он тогда намеревается написать трактат о “Социологии цвета”, который он не сможет реализовать до смерти. Можно предположить, что слово “социология” не имело для живописца то значение, которое Маркс и его марксистски-ленинские последователи ему придавали…

Многоцветные полосы, изображающие супрематический пейзаж намалёваны в нашей картине “Женский торс № 1” в грубой жёсткой манере, что характерно для многих других произведений последних работ Малевича.

Весь фон “Женского торса № 1” также расцвечен примитивистским брутальным непрозрачным способом наподобие матиссовской палитры, например в знаменитом “Танце”, или у М.Ф. Ларионов около 1910 года. Можно было бы сказать по поводу “Женского торса № 1” то, что было написано о “грубости” нанесения краски у Матисса, как о “дикой пульсации, возносящейся к архаике, к примитивистским пятнам” [27].

Та же сила удара кисти встречается в изображении головы, где белый шероховатый мазок полон энергийного трепетания. Мы находим ту же фактуру в белой хате. Белая краска имеет особое значение в поэтике Малевича, основанной на его мироощущении. В своём выше упомянутом письме к М.О. Гершензону он пишет:

“Новый Храм тоже вижу, разделяю на три действия цветное, чёрное и белое, в белом вижу Чистое действо Мира, цветное первое как нечто беспредметное, но вывод Солнечного мира и его религий.”[28]

Как раз в “Женском торсе № 1″мы видим, что три цвета – серый, чёрный, красный – противостоят белому фигуры и дома на его правой части.

Таким же образом, как во многих постсупрематических портретах, от лика “Женского торса № 1” исходит элемент, который придаёт добавочное метафизическое измерение, метафизическое, в этимологическом смысле этого термина, то есть находящееся за физическим миром. Украинский художник несколько раз окружил своего рода “нимбами” лики изображённых персонажей; то это огненно-красное сияние, то волосы некоторых персонажей как будто движимы ветерком, то это в “Женском торсе № 4” белый покров. То, что мы наблюдаем на левой стороне лика “Женского торса № 1” могло бы быть рассмотренным как “протекание” или повреждение картины, “царапина”. Мне кажется на самом деле, что дело идёт об абрисе излучения, исходящего из этого нового образа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Картина “Женский торс № 1”, который мы рассматриваем в этой статье, очевидно является прототипом целой группы произведений 1928-1929 годов, когда украинский живописец продолжает исследование, через ощущение беспредметного мира, возможности представить новый образ человека на лоне “невесты-земли”. Дело идёт о новом воплощении супрематизма в иконных контурах.

“Женский торс № 1” позволяет переорганизовать постсупрематическое творчество, которое до сих пор описано в хаотичном приблизительном порядке, часто всего по тематическому принципу.

В первую очередь необходимо различить произведения, созданные до 1930 года, к категории которых принадлежит “Женский торс № 1”.

Все те вещи, у которых находится эта иконная структура, будь то с ликом или без лика, составляют связное целое. В этот период между 1928 и 1930 годами, когда Малевич погружен в украинском мире, его творчество отмечено видением, отражающим грядущий мир скорее оптимистическим, хотя загадочным, образом, во всяком случае как обещанием возможного счастья. “Женский торс № 1” как раз открывает серию такого типа.

Хотя такая картина как “Плотник”, показанная на Киевской выставке 1930 года, содержит закамуфлированные тревожные элементы (Художник-Христос держит в руках орудие Страстей)[29].

Очевидно однако, что знаменитая “Крестьянка” с чёрным лицом[30], у которой чёрный гроб на месте лика, не может быть отнесённой к периоду до 1930 года. Она знаменует начало трагического видения страждущего люда и общества. Картина “Крестьяне”[31] из ГРМ также, по всей очевидностью, написана после 1930 года. После испытания тюрьмы и допросов Малевич рисует уже безликих изуродованных людей. Тема распятия, гроба, креста становится настойчивым. Белая хата становится угрожающей красной эмблемой тюрьмы. Красное уже не является цветом “Прекрасного” как в “Красном Квадрате. Крестьянке” 1915 года, но цветом крови.

Итак “Женский торс № 1” даёт возможность реинтерпретировать малевическое

постсупрематическое творчество; он также позволяет понять в его истоке синтез, который захотел реализовать украинский живописец между супрематизмом, примитивизмом, иконой, алогизмом, красочной энергией. Этот синтез уникален, целиком оригинален среди европейского искусства конца 1920-х-начала 1930-х годов.

июнь-июль 2018

[1] Казимир Малевич в Русском музее, Санкт-Петербург, Palace Editions, 2000 (под ред. Е.Н. Петровой et alii), № 42, с. 337

[2] См. Валентина Маркаде, “Селянська тематика в творчості Казимира Севериновича Малевича” (“Сучасність”, лют. 1979, с. 65-76),

[3] Guillaume Apollinaire, “Les Russes” [Русские], L’intransigeant, 22 avril 1911

[4] К. Малевич, Главы из автобиографии художника [1933], в кн. Малевич о себе. Современники о Малевиче. Письма. Документы. Воспоминания. Критик (сост. И.А. Вакар, Т.Н. Михиенко), Москва, РА, 2004, т. 1, с. 28

[5] Там же.

[6] Казимир Малевич в Русском музее, цит. произв., № 36, с. 334.

[7] Там же, № 38, с. 335. Начальная дата была “1910”, она была изменена на “1918”, что требовало бы комментария, не входящего в рамки нашего настоящего эссе.

[8] Там же, № 37, с. 335

[9] К.С. Малевич, Письмо к Л.М. Лисицкому от 11 февраля 1925, в кн. Малевич о себе. Современники о Малевиче. Письма. Документы. Воспоминания. Критика, цит. произв., т. 1, с. 171

[10] Казимир Малевич в Русском музее, цит. произв., № 42, с. 337 и № 68, с. 352

[11] К.С. Малевич, Письмо к М.О. Гершензону от 11 апреля 1920 года, в кн. Малевич о себе. Современники о Малевиче. Письма. Документы. Воспоминания. Критика, цит. произв., т. 1, с. 127

[12] Казимир Малевич, Из книги о беспредметности, Собрание сочинений в пяти томах, Москва, “Гилея”, т. 5, 2004, с. 237. Был английский перевод в кн. Malevich III, The world as Non-Objectivity. Unpublished writings, 1922-25 (под ред. Троэльса Андерсена), Borgen, 1976, с. 315-360.s

[13] Цитирую по Joop M. Joosten’у в каталоге Malevich. 1875 [sic]-1935, Los Angeles, The Armand Hammer Museum of Art, 1990, c. 19

[14] Казимир Малевич в Русском музее, цит. произв., № 70, с. 353

[15] Там же, № 85, с. 358

[16] Там же, № 74, с. 354

[17] Другая картина Фридриха “Женщина перед закатом солнца” из музея Фолкванг в Эссене ещё ближе к “Женскому торсу № 1”; см. также “Путешественник перед морем тумана” из Кунстхалла в Гамбурге.

[18] Благодарю берлинских социологов Анабеллу Вайсманн и Герда Отто, которые меня привели к такой интерпретации “Женского торса № 1”

[19] Казимир Малевич, Собрание сочинений в пяти томах, Москва, “Гилея”, т. 1, 1995, с. 115

[20] Там же

[21] Там же, с. 116

[22] Там же, с. 115

[23] К.С. Малевич, Письмо к М.О. Гершензону от 11 апреля 1920 года, цит. произв., с. 127

[24] См. Казимир Малевич, Собрание сочинений в пяти томах, цит. произв., т. 4, 2003, с. 239-272

[25] К.С. Малевич, “Архитектура, станковая живопись, скульптура” [1929], в кн. Казимир Малевич. Київський період 1928-1930 (сост. Тетьяна Филевська), Київ, Родовід, 2016, с. 127

[26] К.С. Малевич, Письмо к Л.М. Антокольскому от 15 июня 1931 года, в кн., Малевич о себе. Современники о Малевиче. Письма. Документы. Воспоминания. Критика, цит. произв., т. 1, с. 227

[27] Isabelle Monod-Fontaine, “Grandeur Obtained by the Simplest means“, в каталоге Keys to a Passion (сост. Suzanne Pagé, Béatrice Parent). Paris, Fondation Louis Vuitton, 2015, p. 162

[28] К.С. Малевич, Письмо к М.О. Гершензону от 11 апреля 1920 года, цит. произв., с. 128

[29] Казимир Малевич в Русском музее, цит. произв., № 34, с. 334

[30] Там же., № 72, с. 353

[31] Там же., № 21, с. 326