NICOLAS DE STAEL, INTRODUCTION

NICOLAS DE STAEL

Introduction

Beaucoup a été écrit sur Nicolas de Staël, et de très beaux textes. Je me suis appuyé sur eux pour construire cette monographie qui suit à la trace l’itinéraire d’un artiste qui a porté à un point d’incandescence inouï la saisie du visible dans son scintillement aux frontières de l’invisible. En plus de la prise en compte des profondes analyses de mes prédécesseurs, j’ai apporté dans la présente étude de nouveaux éclairages et de nouvelles approches qui permettront, je l’espère, de poursuivre encore plus loin le dialogue des écrivains, des poètes, des essayistes, des chercheurs ou du public avec une œuvre immense, non seulement par l’ampleur du corpus des peintures et des dessins, mais également par la puissance de leur rythme plastique.

En une dizaine d’années, Staël a fait naître une nouvelle manifestation du monde par la souveraineté du geste pictural dans sa tranmutation des couleurs en lumière et en construction de l’espace : en cela il est un descendant de Cézanne. Au milieu des querelles, des dogmatismes et des anathèmes qui ont scandé la vie artistique européenne et américaine après 1945, Nicolas de Staël a trouvé une voie royale, celle du juste milieu, pas celui – médiocre- de l’absence de lieu précis (un Russe comme lui ne saurait s’y reconnaître), mais le juste milieu – celui de la pensée orientale- qui, pour le peintre, est situé entre visible et invisible, cette fragile crête « entremondaine » entre apparent et inapparent. Staël échappe ainsi au faux-débat « figuration/abstraction » qui a agité la scène artistique des années 1950. Il n’a jamais quitté le réel, même dans sa période la plus « abstraite » ; c’est pourquoi son tournant de 1951, à partir de sa collaboration avec René Char, n’a pas mené à quelque chose que l’on nommerait, selon le vocabulaire traditionnel, « figuration » : j’ai baptisé cette nouvelle forme inventée par Nicolas de Staël une « figuration abstraite ». Le peintre s’est installé au cœur même de la réalité sensible pour en abstraire sa quintessence.

Après avoir exploré chronologiquement les différentes étapes de la création staëlienne, j’ai pensé qu’il était utile de consacrer quelques chapitres à ce qui me paraissait être les points forts de toute l’œuvre. C’est ainsi que j’ai tenu à distinguer dans le chapitre « Figuration/non-figuration/abstraction » ces termes qui sont employés la plupart du temps de façon confuse. Un rapide rappel de la situation française d’après 1945, où domine l’opposition entre « lyrique » et « géométrique », donne la possibilité de comprendre la place de Nicolas de Staël, différente de tout ce qui s’est fait alors :

« Un tableau, c’est organiquement désorganisé et inorganiquement organisé », déclare le peintre.

C’est pourquoi beaucoup de ses œuvres sont de l’ordre de l’apparition, de l’onirique, où toute présence est en train de s’absenter et toute absence – de se présenter.

Un élément nouveau de mon essai sera sans doute immédiatement perçu : l’insistance sur la « russité » de Nicolas de Staël. Il ne s’agit évidemment pas dans mon esprit d’ethnicisme sociobiologique – horribile dictu ! Oui, Nicolas de Staël est un homme russe dans sa complexion physique, intellectuelle, sensible – la plupart des critiques, depuis Pierre Courthion ou Georges Duthuit, l’ont souligné. Son maximalisme, son goût du paradoxe, sa largesse, son horreur de l’esprit petit-bourgeois, son anarchisme spirituel, sa tendance au nomadisme aussi, sont des traits qui ont été mis en avant, par un Berdiaev par exemple, dans leur réflexion sur l’homme russe.

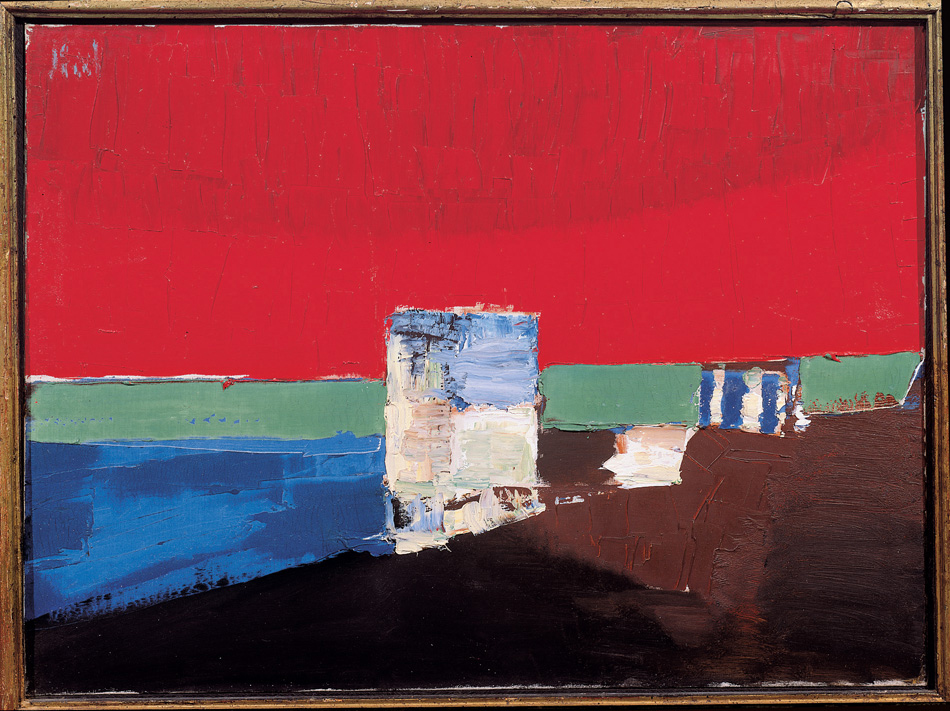

Mais au-delà, il y a des liens qui m’ont paru évidents avec la peinture russe et le monde byzantin. Le fait que la première exposition de peinture de l’artiste a été une exposition d’icônes en 1936, n’est pas innocent. Cela n’a pas échappé au byzantiniste Georges Duthuit ou à André Chastel. Je suis allé plus loin encore en mettant en avant tout ce que cette peinture, si inscrite par ailleurs de façon indéniable dans le paysage esthétique français, devait aussi à l’apport plastique et conceptuel venu de l’icône ou de la mosaïque byzantine. Selon la doxographie, Staël a affirmé un jour qu’il était « plus byzantin que latin ». Et en effet, sa dernière période est sous le signe de l’énergie colorée de l’icône. Les rouges staëliens, par exemple, font écho à ces mêmes rouges dans les icônes russes, voire crétoises. Cependant, ce ne sont aucunement des couleurs « psychologiques » ou « symboliques », comme dans l’icône ou, au XXe siècle, chez un Kandinsky, elles sont au-delà de toute interprétation des états de conscience ou de sentiments.

Ici, je voudrais souligner que ma lecture des dernières œuvres de Staël s’oppose à toutes les lectures, psychologisantes, voire philosophiques, qui ont plaqué le tragique existentiel de l’artiste (son suicide) sur les exégèses des dernières toiles. Dans ma recherche, je me suis rendu compte que la dernière année et demie de la vie personnelle du peintre a été encore plus paroxystique, chaotique et désordonnée que ce qui a pu en être suggéré jusqu’ici (le temps viendra où l’on pourra accéder à une documentation plus complète).

Or, selon moi, il n’en apparaît rien dans les tableaux de cette période : aucun « expressionnisme », aucune exacerbation de la palette, mais la souveraineté du pictural en tant que tel, la quiétude iconique, la sérénité et la musicalité des nocturnes et des mouvements marins où les couleurs « chantent ».

À cause de ce dernier élément, j’ai tenu à terminer mon essai sur la place de la musique chez Staël. Pas seulement du point de vue iconographique ou du mélomane qu’il fut mais, intrinsèquement, dans la facture et la texture mêmes de la surface picturale. J’ai poursuivi l’intuition d’Anne de Staël sur le caractère fugué des compositions monumentales. Ce n’est pas un hasard également si le peintre privilégiait la musique de Schönberg, de Webern ou de Boulez. Non seulement la musique lui a permis d’«assouplir la géométrie » (Boulez), mais aussi de « faire sonner la couleur », comme il le revendique dans une lettre à René Char.

Comment oublier qu’un jour, Nicolas de Staël s’est écrié :

« Pour moi qu’une seule question l’espace » ; « Espace, espace, respiration ».

Aussi, tout un chapitre de cet essai porte sur ce que j’appelle « l’espace-lumière ». Staël est le contemporain de Merleau-Ponty, du penseur par excellence du milieu enveloppant et englobant dans lequel vit l’homme de façon générale et, bien entendu, l’artiste. L’espace n’est plus senti comme devant, à distance, en perspective, l’espace se crée dans un corps à corps. Et cet espace est traversé de lumière. Et cette lumière est très variée – elle est celle du Nord français, belge ou hollandais, mais également, celle de la Méditerranée provençale ou sicilienne. Cette lumière n’est d’aucune façon une représentation mimétique de telle ou telle lumière diurne ou nocturne, elle est purement picturale (là encore une convergence avec la peinture russe novatrice du premier quart du XXe siècle), elle irradie, de l’intérieur de la couleur, l’espace, aussi bien dans les paysages, les natures mortes, les ateliers, que dans les « Nus ». L’expérience de l’icône, où il n’y a pas d’ombre, mais où tout est lumière, a joué un rôle certain dans cette approche de l’acte de vision. Dans cette perspective, la série des Nus tranche sur la manière dont ce sujet est traité dans la peinture occidentale. Il n’y a aucun sensualisme carné, mais un éblouissement transfigurateur.

En disant, au passage, que Nicolas de Staël est un peintre « russo-belgo-français », je résume toute la complexité de sa création qui a assimilé ces différentes impulsions, en apparence contradictoires, mais dont il a su s’approprier les données immédiates pour constituer un grandiose ensemble pictural, alliant la fièvre passionnée dans la quête de l’essentiel et la souveraineté du geste dans le tracement de l’espace-lumière.

26 mai 2008

AEL