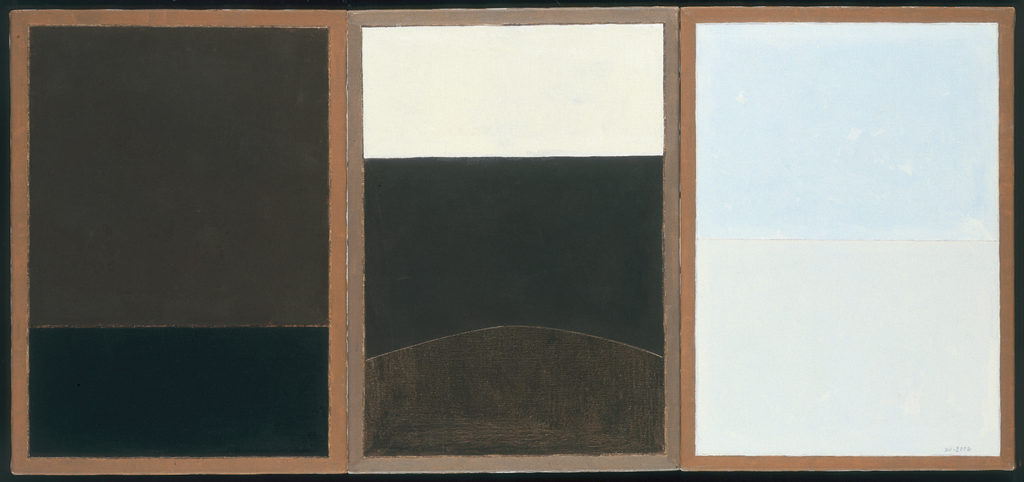

QUELQUES SOUVENIRS SUR ÉDIK STEINBERG

QUELQUES SOUVENIRS SUR ÉDIK STEINBERG

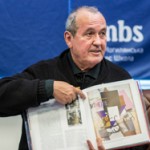

S’impose à moi de façon insistante une image synthétique d’Edik Steinberg : il était un authentique fils de Dieu, dans toute la liberté de son humanité. Quand j’ai fait pour la première fois sa connaissance à la charnière des années 1960-1970, je ne connaissais rien ni de l’œuvre, ni de l’homme. Lors des rencontres dans la maison-musée moscovite de Georges Costakis ou, fortuitement, dans d’autres circonstances, j’ai vu un jeune artiste, beau, débordant de santé, énergique, plein de joie de vivre, que tout le monde aimait et qui avait le don de créer autour de lui une atmosphère amicale, joyeuse et spirituelle. Pour moi, Français, il incarnait ce que les Russes appellent un « roubakha-paren’», ce que l’on pourrait rendre par «un chic type », ou, plus familièrement, par un « mec bien », c’est-à-dire – serviable, généreux, ouvert…

C’est à Paris, pendant les vingt dernières années 1990-2000 de sa vie, que je me suis vraiment rapproché d’Edik. J’ai pu alors observer ses nombreuses facettes humaines. Bien entendu, il était resté le même «mec sympathique», sociable, aimant la compagnie des amis, aimant boire avec eux de la vodka ou du bon vin rouge français, porter de nombreux toasts à leur santé et répondre à ces mêmes toasts. Dans son atelier parisien, lui et sa femme Galia, recevaient régulièrement des invités autour d’une table débordant des fameux « zakouski » (les hors-d’œuvre les plus variés) et des plats russes.

Les conversations sur l’art en général, sur le cinéma russe, sur les problèmes esthétiques, artistiques, muséaux de l’actualité, sur la situation en Russie, étaient très animées . Je me souviens tout particulièrement des réunions avec quelques amis français russophiles lors du repas pascal de fin du Jeûne ou du réveillon de la Nativité, après les services dans l’église Saint-Séraphin de Sarov où règne toujours une atmosphère intime, spécifique pour le Paris orthodoxe, de ferveur, de paix, de beauté harmonieuse, grâce à son ministre, le père Nikolaï, à la parole théologique inspirée.

Édik ne prêchait pas, il ne vaticinait pas. Je n’ai jamais entendu dans sa bouche des paroles mauvaises sur les autres, même sur ceux dont il ne partageait pas les idées. Il n’avait aucun ressentiment, aucune animosité. Il affirmait tout simplement ce qu’il avait à dire sans avoir besoin d’opposer son affirmation à une autre opinion. De ce point de vue, sa peinture est le miroir de son âme, de son être, de son esprit. J’ai toujours été étonné par sa bienveillance, son rapport fraternel aux autres, sa délicatesse sans fadeur.

Edik souffrait pour la Russie. Voici la dédicace qu’il a écrite sur sa monographie russe de 1992 qu’il m’avait offerte : « […] Merci pour ton amour pour notre malheureuse Russie. Edik Steinberg – juin 2001 ». Comme beaucoup d’autres Russes que j’ai connus dans l’émigration, il portait en lui l’ « idée russe » avec son tragique et sa désorganisation, avec ses envolées et son envergure.

Pour moi, Edik reste dans la mémoire non seulement comme un peintre de haute lignée, mais aussi comme l’expression, dans l’environnement parisien, des aspects les plus lumineux, affectifs, spirituels et artistiques de l’homme russe.

Jean-Claude Marcadé

décembre 2012