UN GÉNIE MULTIPLE – VLADIMIR BARANOFF- ROSSINÉ

EXPOSITION À LA GALERIE LE MINOTAURE

EXPOSITION À LA GALERIE LE MINOTAURE

(13MAI-29 JUILLET 2023)

UN GÉNIE MULTIPLE

Vladimir Baranoff-Rossiné est une figure éminemment représentative de ce qu’aura été l’artiste au XXème siècle. C ’est sans aucun doute Picasso qui résume à lui seul de manière exemplaire la complexion, tout à fait nouvelle par rapport à l’histoire européenne passée de l’art, du créateur à partir de 1910 : ayant rejeté quatre siècles d’académisme renaissant, ayant fait table rase des codes conventionnels de la représentation, l’artiste du XXème siècle se trouva condamné à la quête inlassable de procédés et de modes d’appréhension de la nature ou du monde qui soient toujours nouveaux. Il se fait Protée, comme l’a souligné André Malraux à propos de Picasso précisément.

Lorsque l’on considère l’ensemble de l’œuvre de Baranoff-Rossiné, on est frappé par son caractère protéiforme. Les périodes les plus variées se succèdent, quelquefois se chevauchent, chaque fois si différentes dans leur style qu’il est impossible de parler de « transition » ou d’« évolution ». Alchimiste de la peinture, expérimentateur infatigable, Vladimir Baranoff-Rossiné n’a cessé de créer, d’inventer, de trouver des formules originales. Créateur de son temps, il ne s’est jamais borné à une formule, il a tenu constamment son génie inventif en éveil, et s’il a laissé plus de cinq cents huiles, dessins, aquarelles, gouaches[1] , son activité ne s’est pas arrêtée là. Dans sa lettre, écrite à Robert et Sonia Delaunay de Ljän en Norvège le 26 juin 1916, il déclare :

« Je suis très occupé, comme je l’ai toujours été et comme toujours je le suis, je ne vis que par la peinture. La période d’un repos prolongé autant que le voyage à travers la Grande Russie[2] ont eu une action bénéfique.

En peinture, je suis le même qu’auparavant : et je mourrai aussi, tel que je suis. Je fais tout ce que je veux. Et ma lutte consiste exclusivement à lutter contre les impossibilités qui empêchent la réalisation de ce que je veux. Je peins des études académiques et travaille dans le domaine de la chimie, j’étudie les analyses spectrales et le soleil ; je travaille aussi à une œuvre avec divers matériaux, diverses couleurs et formes. Pour moi, la peinture c’est la vraie vie. Le principal est que ce que je fais, je le fais avec amour, à tel point cela me plaît. »[3]

Dans ces quelques lignes on voit l’amplitude de l’activité artistique du peintre ukraino-russe : il s’exerce à la fois dans l’art traditionnel (« les études académiques »), la recherche scientifiques des lois de la lumière (les analyses du spectre du. Soleil »), l’invention d’objets intégrant des matériaux divers. C’est là le résumé de ce qu’ont été tout au long de sa vie les préoccupations esthétiques de Baranoff-Rossiné : la peinture de chevalet, la connaissance technique et l’invention technologique. Répétons-le, il s’agit d’une attitude typique de l’artiste du XXème siècle pour qui l’art comme technè a retrouvé son caractère de pratique empirique, scientifique, cognitive, que la routine académique séculaire avait contribué à occulter, en la limitant au cadre d’un seul mode d’appréhension du réel.

On voit donc que Baranoff-Rossiné, avant la révolution de 1917, se situe dans la ligne que Robert Delaunay expérimentait depuis 1912-1913, celle de la lumière en tant qu’élément matériel, rétinien, de la vision. Dans sa volonté de dépasser l’impressionnisme et le néo-impressionnisme, qui s’en tenait aux effets de la lumière, Robert Delaunay s’est tourné vers les sources de la lumière, telles que la science permettait d’en faire apparaître les rythmes-ondes colorées ou, comme on disait avant 1914, “les vibrations dans l’éther ». Dans une autre lettre de Rossiné du 15 septembre 1916, écrite aux Delaunay depuis Kristiana, il dit avoir étudié Chevreul. Or c’est précisément l’objet des recherches du couple Delaunay.

On connaît l’importance des travaux du chimiste français du XIXe siècle Michel-Eugène Chevreul sur la recherche de la lumière-couleur chez Delaunay. Les titres seuls du savant, qui fut directeur de la Manufacture Royale des Gobelins, nous montrent quel écho ces recherches trouvèrent chez le peintre des Fenêtres, des Formes circulaires ou des Disques (1912-1913): De la loi du contraste simultané des couleurs (1829), Mémoire sur la vision des couleurs matérielles en mouvement de rotation et des vitesses numériques de cercles (1883).

Un autre aspect de l’activité créatrice de l’artiste ukraino-russe, c’est aussi qu’il travaille en 1916 sur des œuvres « avec divers matériaux, diverses couleurs et formes ». Il continue donc, après sa Symphonie N° 1 de 1913 (MoMA) à explorer un nouveau type de sculpture. C’est ainsi que depuis le milieu des année 1910 jusque dans les années 1930, il a créé différents types sculpturaux. De ce qu’il appelle dans son « Mémo » de 1925 des « contre-reliefs », possiblement sous l’influence de Tatline, on connaît l’Artiste invalide du Wilhelm Lehmbruck Museum et le Toréador (coll. privée), qui sont sans doute de 1915. De la fin des années 1920 (et non de 1913, comme cela est indûment répété) la monumentale sculpture en bois peinte Rythme (ancienne collection Dimitri et Tatiana Baranoff-Rossiné) représente un couple enlacé dansant. Et, en 1933, sa Sculpture polytechnique (MNAM) provoque les sarcasmes de la presse française qui ne trouve pas assez de mots pour ironiser sur ces enroulements de métal, de verre et de bois. Cette construction a la rigueur des premières œuvres spatiales des constructivistes soviétiques à partir de 1921, avec une inflexion « baroque » (les torsions, les spirales serpentines qui sont la marque de l’appartenance de l’artiste à l’École ukrainienne du XXème siècle.

C’est à Odessa que le jeune Baranoff fit ses premières armes ; un de ses condisciples n’est autre que Natan Altman qu’il retrouvera à Paris entre 1910 et 1914, puis à Pétrograd après les révolutions de 1917. À la fin de ses études secondaires en 1905, il se consacre de façon systématique à son métier de peintre à l’Académie de Saint-Pétersbourg. Jusqu’en 1907 s’esquisse déjà l’éclectisme inné de Baranoff-Rossiné. Que l’on ne prenne pas ce mot péjorativement ! Tourte la création de l’artiste est là pour prouver sa totale originalité, sa « griffe ». Telle une abeille, il butinait avec délectation tout ce qui se trouvait sur sa route et lui plaisait, et en faisait du miel. Entre 1905 et 1907, c’était en Russie le règne du « Monde de l’art » (Mir iskousstva), mouvement sécessionniste animé par Diaghilev et Alexandre Benois, qui avait rappelé que l’art n’avait aucune fonction utilitaire autre que le service de la Beauté.

L’exposition d’art russe organisée par Diaghilev et Alexandre Benois à Paris en 1906 faisait coexister pacifiquement sous le sigle du Monde de l’art le réalisme poétique, l’Art Nouveau, le Symbolisme, l’impressionnisme. On trouve les traces de tous ces styles dans les paysages, les scènes de genre, les natures-mortes, les nus de Baranov à cette époque, mais son style dominant est l’impressionnisme qu’il module en de multiples variations. Tantôt il s’agit d’effets luministes avec le jeu des ombres et des lumières, dans le sillage de Répine, le plus grand peintre de l’école réaliste des Ambulants qui, malgré son aversion pour « les découvertes étrangères », avait intégré, sans excès, certains principes de l’impressionnisme français (pleinairisme, parcellisation des touches, éclairages solaires…) ; tantôt l’héritage de Van Gogh donne des variantes un peu grossière des vibrations de l’espace pictural, avec une convergence curieuse avec les premières œuvres impressionnistes de Malévitch ; tantôt la parcellisation de la toile en petites touches nerveusement ajustées se conjugue à l’emploi d’une pâte épaisse créant un relief, comme dans les œuvres impressionnistes de Kandinsky dans les années 1900 ; tantôt encore l’espace est cerné par un réseau de petits quadrilatères (Autoportrait au pinceau, 1907 et d’autres portraits de cette époque), ou bien de petites mailles, de petites parcelles avec lesquelles Vladimir Bourliouk, son compatriote de Kherson, construisait ses toiles au moment de la première exposition de ce qui sera appelé indûment par la suite « l’avant-garde russe » et qui devrait s’appeler « L’art de gauche dans l’Empire Russe et l’URSS », à savoir «Στέφανος» à Moscou en 1907, exposition importante à laquelle le jeune Ukrainien Baranov participa. Le nom de « Stéphanos » reprenait le titre d’un recueil poétique du théoricien du Symbolisme, Valéri Brioussov, qui désignait une couronne de fleurs, en l’occurrence une guirlande de poésies. En russe, cela se disait « Viénok » et en 1909 il y eut, cette fois à Saint-Pétersbourg, une autre exposition intitulée « Viénok-Stéphanos » où Baranov montra à nouveau ses œuvres. Avec la participation à l’accrochage dans les rues de Kiev en 1908 des toiles des jeunes peintres de la future avant-garde (exposition « Zvéno »/ « Le maillon »), ce sera la contribution de Baranov, avant son départ pour Paris en 1910, au renouveau pictural en Russie, que l’on appelait alors « impressionnisme » pour l’opposer au réalisme naturaliste ou à l’académisme, car d’autres dénominations n’avaient pas été encore trouvées en Russie, comme ce sera le cas après 1910 avec les dénominations de « futurisme », de « futuraslavie » (boudietlianstvo), voire de « cubo-futurisme ».

Venu à Paris en 1910, le peintre prend le pseudonyme de Daniel Rossiné avec lequel il signera ses travaux jusqu’en 1917. À Paris, c’est alors le bouillonnement des recherches : le fauvisme de Matisse est déjà mis à mal par le cubisme de Picasso, de Braque ou de Léger, dont les suiveurs font sensation au Salon d’automne de 1911. Plusieurs compatriotes de Rossiné, venus d’Ukraine comme lui, entre autres, Archipenko, Alexandra Exter, Sonia Delaunay, la baronne Éléna Frantsevna d’Oettingen et son cousin Serge Férat (Yastrebtsov), éditeurs en 1913 des Soirées de Paris, participaient activement au mouvement général des arts pour sortir de la figuration séculaire qui s’était limitée à la reproduction mimétique de la nature.

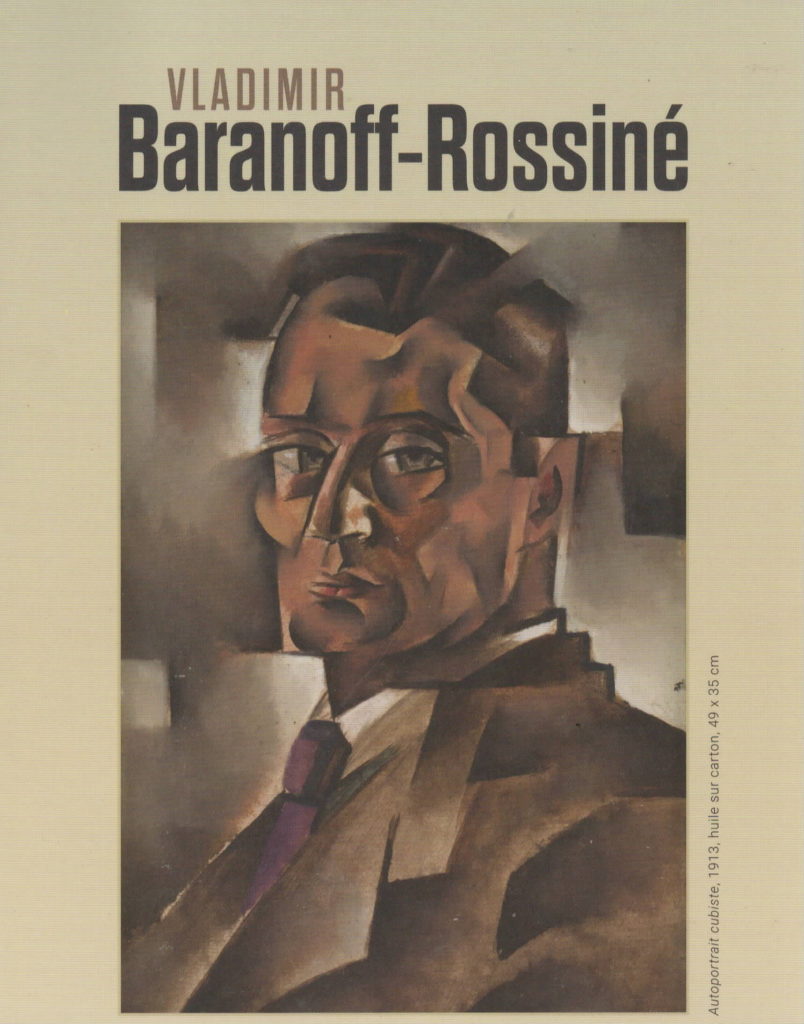

C’est Cézanne qui pour beaucoup de ces novateurs fut le principal inspirateur du nouveau style parisien. La fameuse phrase du Maître d’Aix sur le traitement de la nature par « le cylindre, la sphère, le cône » fut prise à la lettre par les artistes de l’avant-garde. Rossiné peindra un grand nombre de toiles dans le style cubiste mais, comme toujours chez lui il applique le précepte cézannien avec une grande souplesse, il ne s’en tient jamais à une « recette picturale », il mêle, selon son inspiration, les procédés les plus divers, qu’ils soient proches des pré-cubistes (Village, La maison au bord du lac, Coq, 1911), de Gleizes (Femme nue, La forge du MNAM), voire d’André Lhote avec sa rythmisation de l’espace par le jeu des courbes en éventail, il garde intacte sa personnalité avec l’aplatissement des objets, ce qui aura une influence sur la manière de David Sterenberg qui avait exposé avec lui à Paris en 1914 et qui fut au début des révolutions russes de 1917 commissaire du peuple de la Section des Arts Plastiques (IZO), grâce aussi à sa gamme colorée, à la tonalité dominante fauviste avec une inflexion slave spécifique (harmonies de bleus-rouges-jaunes-verts, comme dans Nature-morte à la chaise).

De 1910 à 1914 Rossiné expose régulièrement au Salon des Indépendants. Avec la Sœur de l’artiste. Maternité, montrée au Salon d’Automne de 1913 et signalée par le poète et critique André Salmon, le peintre ajoute au volume cubiste la dynamisation futuriste et le simultanéisme orphiste de Robert et Sonia Delaunay.

À la même époque, il peint toute une série de grands formats sur des sujets bibliques (Apocalypse, L’Homme à genoux, Adam et Ève, etc.) dont l’iconographie symboliste, avec des références, entre autres, à Michel-Ange ou William Blake, est tout à fait insolite, mais dont la facture tient compte des expériences modernes sur les possibilités de la couleur. La figuration du disque solaire avec ses émanations en cercles concentriques montre des convergences avec certaines œuvres de Kupka et surtout avec les « disques solaires simultanés » de Robert et Sonia Delaunay. La correspondance de Rossiné avec ces derniers indique leur totale communauté artistique.

L’ami des Delaunay, l’Arménien Georges Yakoulov, un des participants de «Στέφανος » en 1907, avait effectué depuis 1905 des recherches sur le prime solaire, indépendamment des travaux de Chevreul. Et il a confronté ses expériences avec le couple Dalaunay durant tout l’été 1913 à Louveciennes.

Rossiné avait, lui aussi, œuvré dans cette direction expérimentale, puisque autour de 1910 il avait fabriqué une palette, appelée « polychrome » sur laquelle était peinte une série de couleurs. Lors de son exposition personnelle à Kristiana en 1916, il accroche une palette avec ses couleurs et à la critique norvégienne décontenancée par son œuvre il déclare dans une interview :

« Avez-vous vu ma palette et […] sur la palette on peut obtenir les nuances que l’on veut. C’est la loi sur les contrastes entre les couleurs […]. Du blanc, du noir, du rouge, n’importe quelle couleur se transforme en fonction de celle que l’on place à côté. Si vous connaissez les couleurs, vous ne pouvez pas ne pas voir ces changements. Comme vous voyez, j’ai partagé ma palette en secteurs de différentes couleurs : vert, bleu, violet, rouge, orangé, noir, marron et blanc. Aussi je peux obtenir exactement la nuance que je veux »[4].

Aujourd’hui, l’invention de la palette « polychrome », qui est la première de toute une série d’inventions de Baranoff-Rossiné, ne nous paraît pas aussi audacieuse mais alors elle était vraiment une nouveauté. Plusieurs artistes l’utilisèrent avec profit. Le 10 décembre 1917, Natan Altman écrivait de Pétrograd : « Je trouve que la palette “polychrome“ de Rossiné 1) organise bien le travail ; il aide à trouver une couleur intense 3) il incite à traiter avec soin et amour le matériau. Cette palette est très pratique pour travailler. Je m’en sers depuis 1911 ».

On sait que Daniel Rossiné travaillait autour de 1912 dans le champ musique-couleur. Voici ce que Kandinsky écrivait au compositeur russe Thomas von Hartmann [Foma Alksandrovitch Gartman] :

“Rossiné (un jeune peintre russe), qui travaille la théorie de la peinture et tout spécialement des partitions musicales, veut absolument faire ta connaissance. Lui-même est fantastique. Peut-être qu’il viendra encore une fois à Munich en septembre, autrement il te demande de venir en Suisse (à Weggis près de Lucerne – il y a un centre de la Suisse qui peint : “Moderner Bund”)[5].

Cela est confirmé par Hans Arp dans ses mémoires des années 1950 :

« Der russische Maler Rossiné, der mich in dieser Zeit besuchte (in der Schweiz), brachte dagegen meinen Versuchen ein unerwartet grosses Verständnis entgegen. Rossiné zeigte mir einige seiner Zeichnungen, auf denen er mit farbigen Punkten und Kurven seine innere Welt auf eine nie gesehene Art dargestellt hatte. Seine und meine Arbeiten waren konkrete Kunst »[6].

Rossiné ne se contente pas, autour de 1914, d’apporter une contribution originale à la géométrisation cubiste de la forme, au dynamisme futuriste ou aux expériences coloristes parisiennes, il crée une iconographie avec des fragments de rubans aux volumes cylindriques qui s’enroulent dans l’espace du tableau, se déroulent et se retournent dans un mouvement constant. C’est le principe du ruban du géomètre allemand Möbius qui est transposé dans un espace plastique, ce que fera aussi, quelques trente ans plus tard un Max Bill.

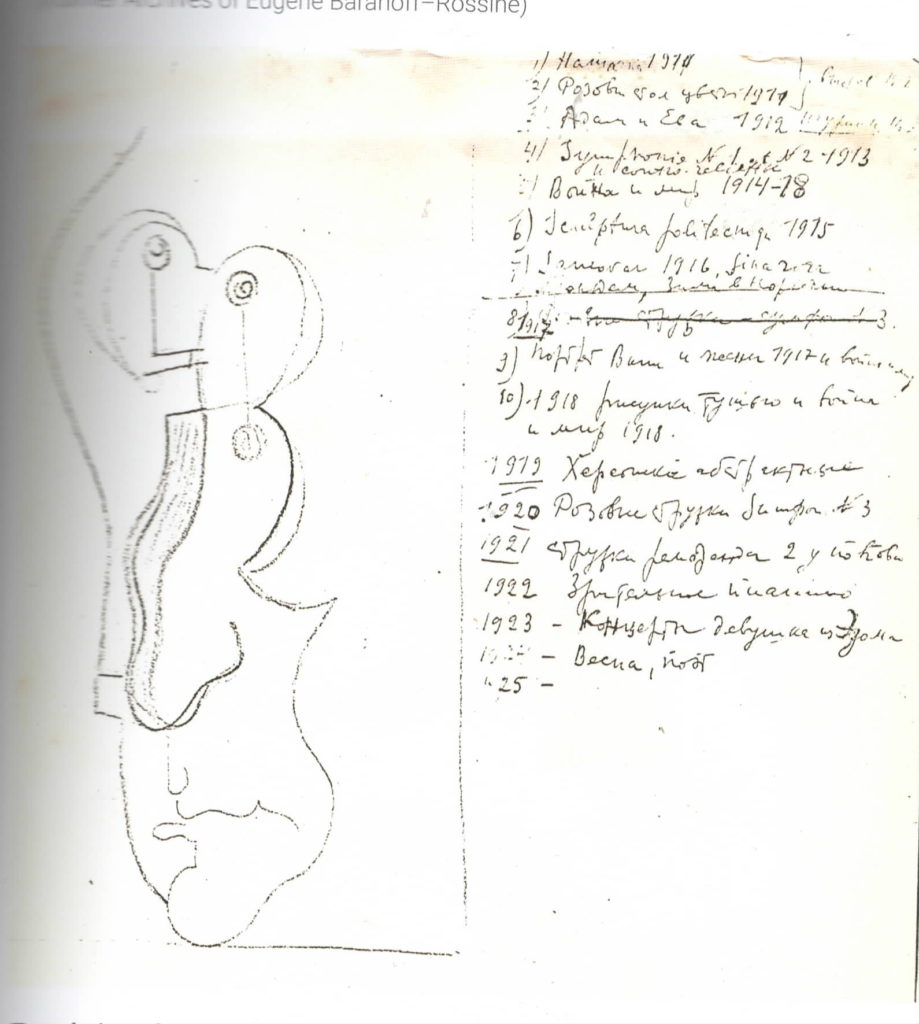

Cela conduira autour de 1919-1920 à une série de tableaux intitulés « Copeaux ». Le célèbre tableau de Vladimir Baranoff-Rossiné Les copeaux, qui se trouve au MNAM, n’est pas de 1910 comme semble l’indiquer la date inscrite sur le tableau où la date a visiblement été “grattée”. Dans le « Mémo » que l’artiste a écrit en 1925 sur sa production artistique principale depuis 1911, l’œuvre est bien de la période abstraite à Kherson autour de 1919-1920. J’ai traduit ce mémo où parfois le peintre ukrainien mêle les lettres latines et les cyrilliques… Les essais pour dater la création abstraite de Baranoff-Rossiné d’avant 1914, ne se justifient pas et beaucoup d’œuvres des années 1920-1930 sont indûment datées des années 1910.

Ces années de recherche sont marquées par deux moments exceptionnels : l’exposition de deux sculptures baptisées « La danse » ou « Symphonie » aux Salons des Indépendants de 1913 et de 1914et la destruction d’une de ces œuvres, la Symphonie N° 2, jetée, selon les souvenirs de Sonia Delaunay, dans la Seine après le Salon de 1914. Cette dernière action, qui se déroula selon un cérémonial où participèrent d’autres peintres, devance des gestes analogues, comme ceux accomplis plusieurs décennies plus tard par Yves Klein. Il y avait, à cette époque, un comportement typique du futurisme, en particulier du futurisme russe. Les poètes Khlebnikov et Kroutchonykh n’écrivaient-ils pas dans un de leurs manifestes de 1913 : « À déchirer après lecture ! ». Il y avait là ce que l’on pourrait appeler un esprit pré-dadaïste, à l’instar des actes conceptuels de Marcel Duchamp. D’ailleurs, d’après la Symphonie N° 2 qui s’est conservée et se trouve actuellement au MoMA, on mesure ce que pouvait avoir de déconcertant ces constructions faites d’éléments hétéroclites. La critique de l’époque parle « d’assemblages paradoxaux de zinc vernissé aux bariolures fraîches et vives, servant de support à d’étranges moulins à poivre, rondelles bleues, crème ou garance entremêlées de ressorts inattendus et de tiges d’acier ». Ces objets sont à la limite de la peinture et de la sculpture, une réduction de la marge qui sépare l’art. pictural de l’art sculptural, comme cela commençait alors à se pratiquer (les premiers reliefs de Picasso, les sculpto-peintures d’Archipenko ou les reliefs picturaux de Tatline). Ce n’était plus la sculpture traditionnelle qui servait de structure mais le pictural qui s’appropriait l’espace, qui intégrait ce que Margit Rowell a appelé dans une exposition mémorable au Guggenheim new-yorkais « the planar dimension » en 1978 : c’est le pictural qui se développait en espace, ce que les constructivistes soviétiques systématiseront à partir de 1920.

Un trait dominant de toute la création picturale de Rossiné après 1910 est précisément leur potentialité sculpturale. Il s’agit là, certes, d’une des lignes développées par le cubisme dans ses contrastes de volume, l’autre ligne étant, à l’opposé, l’aplatissement des éléments structurant la surface picturale, ce qui sera porté à son intensité maximale dans le suprématisme de Malévitch. Chez Rossiné, cette tendance au volume se conjugue à une façon toute particulière de faire saillir sur la surface plane picturale le sujet de la représentation, mettant ainsi en contraste le fond du tableau et l’objet qui s’en détache. L’objet dans la plupart des peintures de l’artiste entre 1910 et 1943 ne s’intègre plus dans la construction picturale, il est comme une excroissance dont les contours, bien qu’ancrés au support du tableau sont bien délimités par rapport à la surface. Il n’y a jamais chez lui pulvérisation (raspyliéniyé) de l’objet, selon l’expression de Nikolaï Berdiaev à propos de Picasso dans son article de 1914 sur ce dernier, mais, au contraire, son émergence, la concrétisation de sa masse volumique.

Au milieu des multiples activités, le pictural restera jusqu’au bout le domaine privilégié de l’artiste ukrainien. S’il fait des incursions dans d’autres domaines, c’est toujours en prenant comme point de départ sa passion pour l’art de peindre. Après le début de la Première guerre mondiale, il s’installa jusqu’à la révolution de 1917 dans la capitale de la Norvège qui s’appelait alors Kristiana. Il y organise la seule exposition personnelle qui eut lieu de son vivant. Au contact de l’expressionnisme scandinave, surtout d’Edward Munch, au contact aussi de la nature norvégienne, sa palette se fait plus sourde, la ligne devient plus appuyée, on note même une tendance néo-primitiviste à la simplification des lignes où dominent les rayons concentriques du soleil. Mais, revenu dans la Russie révolutionnaire, il crée des toiles cubo-futuristes aux couleurs flamboyantes et aux formes spiralées tournoyantes sur le thème norvégien, qui se réfèrent au ruban de Möbius.

Au moment des événements révolutionnaires russes de 1917, Rossiné rentre dans son pays et prend une part active à la réorganisation des arts qui s’y opère. C’est alors qu’il prend le nom de Vladimir Baranoff-Rossiné sous lequel il est connu. Il montre ses œuvres dans de nombreuses expositions de groupe, participe, comme tous les artistes, à l’agit-prop, en décorant à Pétrograd en 1918 la Place de l’Apparition de la Mère de Dieu (Znamienskaya plochtchad’) en face de la Gare de Moscou, devenue Place de l’Insurrection (Plochtchad’ Vosstaniya). Il ouvre un atelier dans les salles de l’ancienne Académie pétersbourgeoise des beaux-arts, devenue « Ateliers libres » (Svomas), enseigne aux Ateliers supérieurs d’art et de technique (Vkhoutémas) à Moscou dans la section « Formes-Couleurs ». C’est alors que se concrétisa le résultat de ses recherches simultanéistes-synesthésistes avec la création de son fameux « Piano optophonique » dont il fait une démonstration en 1924, à la veille de son départ pour l’Occident, au Théâtre Meyerhold, puis au Bolchoï à Moscou. Les affiches annoncent :

« Pour la première fois au monde : Un concert coloro-visuel (optophonique). La réincarnation de la musique en images visuelles avec le piano visuel inventé par le peintre Vladimir Davydovitch Baranov-Rossiné » ;

ou bien :

« Concert optophonique ; coloro-visuel (reproduction de la musique en couleur à l’aide d’une nouvelle invention, celle du piano visuel du peintre Vladimir Davydovitch Baranov-Rossiné. »

Au Bolchoï, la représentation fut précédée d’un exposé d’introduction du théoricien de la littérature Viktor Chklovski qui faisait partie de « l’École de la forme ». Un orchestre, des danseurs et des chanteurs d’opéra participèrent au spectacle. La femme de l’artiste, Pauline Sémionovna Boukharova, était au « piano ».

Avec le Piano optophonique, Baranoff-Rossiné voulait matérialiser, en partant du pictural, le rêve romantique (surtout allemand) et symboliste de synthèse des arts, ce que Richard Wagner avait baptisé Gesamtkunstwerk. Cette notion de était devenue presque magique au début du XXème siècle ; elle se traduisait surtout dans les arts du spectacle et, depuis, le théâtre n’en finit pas de se vouloir « un art total ». Il faut dire que pour dissiper les équivoques qui pèsent sur ce mot de Gesamtkunstwerk et qu’a contribué à épaissir l’exposition monumentale « Der Hang zum Gesamtkunstwerk » à Zurich en 1983, en confondant la recherche synesthésiste et la recherche de la totalité ; il faut donc dire que le Gesamtkunstwerk se définit comme une œuvre, un objet, qui unit en un ensemble concret (et non fantasmatique ou poétique) le son, le mouvement, la forme, la couleur, voire l’odeur. Le « Piano optophonique s’inscrit dans toute une série d’essais pour « associer les perceptions de nos sens pour que nous éprouvions l’intégration de sensations simultanées, modifiées dans le temps suivant un rythme concerté, une impression artistique particulière », selon ce qu’écrit Baranoff-Rossiné dans des notes manuscrites où il rappelle que le philosophe Eckartshausen avait transcrit au XVIIème siècle des chansons populaires en composition colorée. Il mentionne aussi le songe qu’aurait fait Jean-Sébastien Bach, alors qu’il était enfant, d’une construction où les rythmes architecturaux s’unissaient aux rythmes sonores, où les arcs-en-ciel se transformaient en parfums, où la gamme chromatique tombait en bas-reliefs sur les colonnes. Bien que cette anecdote soit apocryphe, elle donne une bonne définition de la « tendance au Gesamtkunstwerk ». Le peintre se réfère aussi au mathématicien français du XVIIIème siècle, le Jésuite Castel qui avait tiré des théories optiques de Newton l’idée de gammes de couleurs ; l’abbé Castel avait publié en 1720 son livre La musique en couleurs et inventé un « Clavecin oculaire » (Le compositeur Telemann traduira en allemand en 1739 la description de ce clavecin). Les tentatives furent nombreuses à la fin du XIXème siècle et au début du XXème. Que l’on songe seulement au « Remington Colour Organ » (Londres, 1895), à la « Tastiera per luce » de Skriabine (Moscou, 1911), au jeu de couleurs prévu par Arnold Schönberg pour son œuvre chorale Die glückliche Hand (1911), au « Clavilux » du chanteur danois Thomas Wilfrid (New York, 1922) ou encore à l’instrument « chromophonique » du compositeur français Carol-Bérard qui exposa ses idées dans La Revue musicale en 1922. Vladimir Baranoff-Rossiné a systématisé les expériences de ces prédécesseurs qui étaient surtout des scientifiques ou des musiciens (l’exemple de Schönberg, à la fois compositeur et peintre, est exceptionnel). Il veut « extraire les éléments de la musique (intensité sonore, hauteur du son, rythme et mouvement) pour les rapprocher d’éléments semblables existants ou pouvant exister dans la lumière ». Au Deuxième Congrès d’esthétique à Berlin en 1925, le Piano optophonique est remarqué. Ses peintures dynamiques abstraites (les disques colorés dont le mouvement dépend des touches du clavier) créent des images mouvantes qui sont projetées sur un écran au rythme de la musique. Elles montrent que le cinématographe, encore à ses débuts, a donné des indications au peintre pour résoudre le problème des rapports mouvement/lumière/musique ; mais en même temps elles participent aux recherches technologiques tendant à perfectionner l’art cinématographique lui-même : Baranoff-Rossiné écrit :

« L’art peut enfin respirer librement et se permettre de faire un cadeau à la Nature, le cinéma en couleurs, tout en conservant les éléments de l’art pur ».

Avec l’optophonie, le peintre ukrainien a voulu créer un genre artistique nouveau :

« Il ne s’agit pas, écrit-il, de superposer un phénomène à un autre phénomène purement et simplement, il faut que de l’intégration de la sensation de nerfs différents nous connaissions une impression artistique nouvelle ».

Si on décèle maintenant des applications de ces intuitions dans l’art cinétique en général, au cinéma, jusque dans la pop-musique (light-show), il ne fut jamais donné au peintre, de son vivant, de réaliser pleinement son rêve de créer un « centre européen optophonique ».

Après la palette « polychrome », après le Piano optophonique, Baranoff-Rossiné fera encore d’autres inventions : le « photo-chromo-mètre » ou « mensurateur » qui est « une loupe complète et perfectionnée » pour déterminer mathématiquement les cinq qualités d’une pierre précieuse, poids, grandeur, impeccabilité, vivacité) ; le procédé « Caméléon » ou « Camouflage pointilliste » est une étonnante application du pictural à l’art militaire, puisqu’il s’agissait de projeter des taches de couleurs grossies au maximum sur tout objectif militaire, « de façon à ce qu’il ressemble à l’air »…

Toutes ces inventions para-picturales auxquelles s‘ajoute encore une invention qui n’a rien à voir avec la peinture, qui est purement à visée commerciale, celle du « Multi-Perco », « appareil breveté de fabrication, stérilisation et distribution des différentes boissons gazeuses (Vitaminade, Expressinade, vins, cidres, apéritifs etc. », pouvant s’expliquer par la situation générale des artistes, et en particulier aux artiste issus de l’Empire Russe et de l’URSS, dans la France d’entre les deux guerres mondiales. André Warnod écrit en 1925 :

« Les peintres russes de Montparnasse, que leur peinture ne nourrit pas, assurent leur matérielle en faisant d’autres métiers. Ils acceptent toute sorte de besognes. Il y en a qui sont chauffeurs de taxi, nettoyeurs de carreaux, mais la plupart sont plutôt décorateurs, ouvriers en batik, au pochoir, etc., ou même peintres en bâtiment. Ils font de l’art en dehors de leur journée de travail ».

Dans les années 1920, l’amie de Baranoff-Rossiné, Sonia Delaunay, originaire d’Ukraine comme lui, fait de son appartement parisien un atelier proposant « robes, manteaux, écharpes, sacs-tapis, tissus Simultané », mettant ainsi les découvertes les plus modernes de l’art pictural au service de l’art vestimentaire. Baranoff-Rossiné, lui, met sur l’en-tête de son papier à lettre :

« Inventions. Études. Recherches scientifiques, optiques, électriques, perfectionnement mécanique. Construction et mise au point etc. ».

Certes, il y avait là une façon comme une autre de gagner sa vie, sans trop s’éloigner du domaine de la peinture, mais chez Baranoff-Rossiné , il y avait surtout un besoin impérieux de trouver perpétuellement des formes et des idées nouvelles. Ce génie industrieux inné s’est traduit, dans sa création picturale d’après 1925, par des phases stylistiques très différentes (post-cubisme surréalisant, abstraction prenant comme base les formes biomorphiques de Hans Arp, avec qui il était en contact depuis le début des années 1910[7]), puis le monde organique et inorganique), mais ce qui domine, c’est la ligne ondulante, mélodique, dynamique, enveloppante, donnant un rythme musical à ses toiles ; cela explique sans doute l’invitation faite à Baranoff-Rossiné par le fondateur du musicalisme, Henry Valensi[8], d’accrocher ses œuvres à l’exposition des artistes de cette tendance à Limoges en 1939.

Baranoff-Rossiné est un peintre aux intuitions géniales, beaucoup de ses œuvres contiennent des découvertes qui seront développées plus tard. Cependant, sa complexion psychique maintenait son esprit en constante ébullition, ne lui laissait aucun repos, le poussait à explorer des terrae incognitae toujours nouvelles, ce qui l’empêchait d’aller jusqu’au bout des trouvailles et le poussait à les abandonner pour en faire d’autres. Il y a quelque chose chez cet artiste ukrainien de la légère facilité du Khlestakov dans le Révizor de son compatriote Gogol , mais, à la différence de ce dernier, il ne s’en est pas tenu à l’invention de chimères séduisantes et séductrices : son œuvre abondante, multiforme, est là pour montrer qu’elle enrichit d’une sonorité originale l’art du XXème siècle en tenant une place privilégiée dans « l’art de gauche dans l’Empire Russe et en URSS » qui fut le creuset exemplaire des révolutions artistiques essentielles dont vit encore l’art d’aujourd’hui, lequel n’arrive pas à se débarrasser de cet héritage prestigieux et difficilement surpassable .

Jean-Claude Marcadé

Mémo de Baranoff-Rossiné en 1925 (Anciennes Archives d’Eugène Baranoff-Rossiné)