Jean-Claude Marcadé, LES REPRÉSENTATIONS DU CHRIST

LES REPRÉSENTATIONS DU CHRIST,

par Jean-Claude Marcadé

Le Christ est devenu au cours des vingt siècles de christianisme la pierre angulaire de la représentation du divin ou de réalités spirituelles, voire métaphysiques. Dans les trois derniers siècles du Ier millénaire, la crise violente de l’iconoclasme a conduit les Églises à élaborer une théologie de l’image qui justifie la figuration du Dieu-Homme. La tradition iconographique, s’appuyant sur un consensus dogmatique ecclésial, s’est fixée dans l’Orient orthodoxe et s’y est perpétué jusqu’à aujourd’hui; en revanche dans l’Occident catholique romain elle a été petit à petit transformée au profit des différents courants et individualités qui se sont manifestés selon les cultures et les époques.

Après le concile de Trente, les deux traditions des figurations christologiques se sont définitivement établies: l’orientale fondée sur des canons et une technique très stricts, totalement distincte de la peinture «profane»; l’occidentale où la peinture religieuse, qui n’est pas séparée de la peinture en général, a valeur d’édification.

Le Christ, au cours des siècles, est devenu l’exemple de l’idéal humain, et dans chaque pays il est représenté avec les traits anthropologiques nationaux.

À partir du XVIIIe siècle, sous la poussée de la sécularisation de plus en plus forte de la culture, le sujet du Christ aura tendance à être utilisé par les artistes chrétiens ou non chrétiens, comme un thème parmi d’autres. Le Christ, dépouillé de ses éléments figuratifs multiséculaires, reste comme métonymie de la souffrance humaine et de l’espérance dans l’Esprit.

1. De la possibilité de représenter le divin

La division entre Occident et Orient dans le monde chrétien s’est établie, pour une part importante, à partir de la question de l’image, en premier lieu de l’image du Fils de Dieu. Issu du judaïsme pour lequel toute image est interdite, parce que susceptible de provoquer l’idolâtrie, mais évoluant dans le monde gréco-romain où il y a une profusion de représentations de dieux et de demi-dieux, le christianisme, jusqu’au Ve siècle, développera de façon diffuse et quelque peu anarchique un art avec des images représentant le Christ, Marie, les saints d’une manière «réaliste» ou symbolique (croix, agneau, cep). Les cultes des morts en Égypte, à Rome et en Syrie eurent une grande influence sur la formation de l’iconographie chrétienne de façon générale. Jusqu’au concile iconoclaste de Constantinople en 754, convoqué par Constantin V Copronyme, il n’y eut pas de doctrine ecclésiale concernant les images sacrées. On constate en effet que certains fidèles les rejettent, d’autres les acceptent. L’iconographie du Christ s’établit peu à peu. Avant le IVe siècle, ce ne sont que des représentations didactiques, pourrait-on dire, des épisodes de la vie de Jésus; puis après le Ier concile œcuménique de Nicée, en 325, au fur et à mesure que le christianisme se fait de plus en plus officiel, apparaissent les scènes de la Passion ou encore la figuration du Christ-Roi.

Au IVe siècle, saint Basile le Grand peut affirmer que «l’honneur rendu à l’image se rapporte au prototype». Les empereurs byzantins se servent des images sacrées, surtout de celle du Christ, pour exprimer et propager des idées religieuses et politiques. L’Église, elle, ne se prononça pas de façon universelle. On note, au IVe siècle, des rejets de toute représentation du divin ou du sacré sur les murs des églises (synode local d’Elvire en Espagne, entre 305 et 312; lettre d’Eusèbe à Constantia, sœur de l’empereur Constantin; textes de saint Épiphane de Chypre…). En revanche, le concile Quinisexte (in Trullo), tenu à Constantinople en 691, affirme dans le canon 82 qu’il faut représenter le Christ non sous la forme symbolique de l’agneau, telle qu’elle existait surtout en Occident, mais «selon son aspect humain». Face à l’interdit de l’image divine et sacrée chez les juifs et les musulmans qui ne cessaient de polémiquer contre l’idolâtrie chrétienne, les Pères du Quinisexte opposent à ce qu’ils considèrent comme des religions de la Loi, une religion de la Grâce.

Mais l’empereur Léon III fait détruire en 726, sur la Grande Porte de bronze de son palais l’icône du Christ et la remplace par une croix avec une épigramme affirmant que «l’empereur ne peut admettre une figure (eïdos) du Christ sans voix et sans souffle» et que les Écritures s’opposent à toute image du Christ selon sa nature humaine. C’est le début de la guerre contre les icônes qui provoquèrent entre les «vénérateurs des images» (iconodoules) et les «briseurs des images» (iconoclastes) des querelles et des luttes sanglantes qui durèrent sous le règne de Léon III l’Isaurien (717-740) et celui de son fils Constantin V Copronyme (741-775). Le premier concile iconoclaste de 754, tenu à Constantinople dans le palais de Hiera, déclara hérétique la fabrication et la vénération des icônes en général. En 764, Constantin V Copronyme fit détruire dans le Milion la fresque des six conciles œcuméniques et la remplaça par une représentation des jeux de l’hippodrome et de son cocher préféré!

Face aux positions des iconoclastes, qui s’appuyaient sur des interprétations théologiques très subtiles, l’Église «orthodoxe» dut, à son tour, élaborer une théologie de l’icône où la représentation du Christ était rendue possible par son Incarnation. Saint Jean Damascène, au VIIe siècle, fut le premier grand théologien des images sacrées, qui justifie ainsi la possibilité de figurer le Dieu-Homme: «Lorsque Celui qui existe de toute éternité dans la forme de Dieu, s’est dépouillé en assumant la forme d’esclave, devenant ainsi limité dans la quantité et la qualité, ayant revêtu la marque (charakter) de la chair, alors figure-Le sur une planche et expose à la vue de tous Celui qui a voulu apparaître.»

Il y eut entre 780 et 815 une pause et un retour aux pratiques iconophiles. C’est alors que put se tenir, à Nicée, le VIIe concile œcuménique en 787 qui consacra dogmatiquement le culte des images: «Celui qui se prosterne devant l’icône se prosterne devant l’hypostase de celui qui est inscrit en elle.»

Mais l’empereur Léon V l’Arménien réunit en 815 un deuxième concile iconoclaste dans la cathédrale Sainte-Sophie, présidé par le patriarche Théodote. Ce n’est qu’en 843 que fut rétabli définitivement dans l’Église «le triomphe de l’orthodoxie», c’est-à-dire de la vénération des icônes. La justification théologique de la représentation du divin fut établie par le saint higoumène du monastère du Stoudion, Théodore, et surtout par le patriarche Nicéphore. Pour le Stoudite, le Christ est descriptible dans son Hypostase tout en restant indescriptible dans sa divinité. Un des arguments originaux de saint Nicéphore est de faire de l’icône une matrice où vient reposer l’Indescriptible, de la même façon que Dieu le Fils est descendu dans le sein de la Vierge.

L’Orient orthodoxe maintiendra fidèlement la tradition issue du VIIe et dernier concile œcuménique de Nicée, avec des canons iconographiques admis par toute la communauté ecclésiale. L’Occident catholique ne voudra voir dans l’image, de façon générale, qu’une vertu de pédagogie religieuse et la représentation du Christ y fluctue au gré des courants esthétiques et des artistes, sans pratiquement d’autres limites que celle de la morale ecclésiale.

2. L’image du Christ dans l’histoire sacrée

Les Saintes Faces

À partir de la fin du VIe siècle apparaissent dans le monde byzantin des représentations du Christ «non faites de main d’homme» (acheiropoïètes), des «Saintes Faces» qui furent portées à la tête des armées comme gage de victoire dans les guerres contre les Perses, tels le labarum (étendard) constantinien ou le vexille (signe de la victoire) romain. L’archétype du Christ acheiropoïète est, sur la base des témoignages et de la tradition ecclésiale orthodoxe, cette image imprimée sur un linge (le mandylion) par le Christ lui-même. Ce linge avait été rapporté au roi d’Édesse, Abgar, pour le guérir de sa lèpre, par le peintre Hannan, qui avait été envoyé pour faire le portrait du Sauveur et n’y était pas parvenu. Cette «image non faite de main d’homme» fut emmurée pour la soustraire à la destruction des païens. Cet archétype est attesté dans la ville d’Édesse à partir de la fin du VIe siècle jusqu’à 944, date où l’Acheiropoïète fut apportée triomphalement à Constantinople après avoir été achetée par les empereurs Constantin Porphyrogénète et Romain Ier. Après le sac de Constantinople par les croisés en 1204, on perd sa trace.

Les copies de la Sainte Face se sont multipliées. Parmi elles on pourrait peut-être compter l’image imprimée sur le Saint Suaire de Turin. Les plus anciens exemplaires sont Le Sauveur Acheiropoïète de l’école de Novgorod (XIIe s.) et celui de Rostov-Souzdal (XIIIe s.) de la galerie Trétiakov à Moscou, ou encore la Sainte Face de la cathédrale de Laon (XIIe-XIIIe s.). Au XXe siècle, le Mandylion à la Sainte Face du moine Grégoire Krug (1969, ermitage du Saint-Esprit, Le Mesnil-Saint-Denis) témoigne de façon éclatante de la permanence du sujet.

Parallèlement, dans l’Église occidentale, se développe le thème du voile de Véronique, à partir d’une légende remontant au IVe siècle selon laquelle Véronique (déformation de «vera icona») aurait essuyé avec un linge le visage du Christ marchant vers le Golgotha. La face du Christ serait restée imprimée sur ce linge. Ce Suaire de sainte Véronique (sans doute une œuvre serbe du XIIIe siècle) se trouve à Saint-Pierre de Rome. Cet archétype est à l’origine de multiples copies, depuis le panneau du Maître de la sainte Véronique qui représente cette dernière tenant le Suaire (Alte Pinakothek, Munich) jusqu’à la virtuose Sainte Face gravée au burin en 1649 par Claude Mellan ou la vigoureuse Sainte Face de Rouault (1933, Musée national d’art moderne, Paris).

Deux images du Christ

L’image du Dieu-Homme qui s’est perpétuée à travers des récits souvent apocryphes fut, au cours des siècles, l’expression de l’idéal des hommes selon les époques et les cultures. Il y eut certainement une transmission orale de l’aspect physique du Christ historique dont témoigne un apocryphe des premiers siècles du christianisme, la Lettre de Lentulus: Lentulus, consul de Tibère et supérieur du procurateur romain Ponce Pilate, se serait trouvé en Palestine au moment du procès de Jésus et aurait envoyé une missive à Rome dans laquelle le Christ est ainsi décrit: «Cet homme est de haute taille, d’aspect élancé; sa face est sévère et pleine de vertus […] Ses cheveux sont de la couleur du vin; ils tombent jusqu’aux oreilles en boucles sombres; des oreilles aux épaules, ils sont ondulés et brillants; des épaules à la ceinture, ils se répartissent en deux comme chez les Nazaréens. Son front est haut et pur; son visage lisse et légèrement vermeil; son allure est douce et caressante, son nez et sa bouche sont irréprochables; sa barbe est épaisse, de la même couleur que ses cheveux; ses yeux sont bleu clair.»

Cette description a été interprétée selon les critères esthétiques de chaque époque, depuis la Renaissance jusqu’aux nazaréens, aux préraphaélites et à Maurice Denis, en passant par la production stéréotypée du style saint-sulpicien, qui a son équivalent dans l’Orient orthodoxe dans sa production d’icônes kitsch à partir du XIXe siècle.

Au cours des deux mille ans de représentations du Christ on peut, sommairement, partager celles-ci en deux orientations. D’un côté, «le plus beau des enfants des hommes» qui «triomphe par l’éclat attrayant de sa beauté», selon un psaume de David. Origène, saint Grégoire de Nysse, saint Jérôme, saint Augustin, saint Jean Chrysostome défendent cette conception. Au VIIe siècle, saint Jean Damascène définissait ainsi la beauté divine du Sauveur: «Taille élevée, sourcils abondants, œil gracieux, nez bien proportionné, chevelure bouclée, attitude légèrement courbée, teint distingué, barbe noire, visage ayant la couleur du froment comme celui de la Vierge, doigts longs, voix sonore, parole suave.»

À l’opposé, des théologiens du IVe siècle, comme saint Cyrille, évêque de Jérusalem, ou saint Basile le Grand, se référaient plutôt à la description du Messie faite par Isaïe: «Le Fils de l’Homme est sans beauté et sans éclat, nous l’avons vu et nous l’avons méconnu. C’était un objet de mépris, le dernier des hommes, un homme de douleurs et connaissant l’infirmité.»

Cette oscillation entre un «beau Dieu» (celui de la sculpture gothique) et un Christ souffrant (celui, par exemple de Grünewald) se retrouve constamment depuis les premières catacombes jusqu’à la fin du XXe siècle.

3. L’art chrétien primitif

Les catacombes

Les débuts de l’art chrétien que nous connaissons remontent à la fin du IIe et au début du IIIe siècle. On trouve quelques peintures funéraires dans les diverses catacombes du sous-sol romain, ces cimetières chrétiens qui étaient de vraies cités souterraines (outre Rome, on en trouve à Naples, en Sicile, à Malte, en Tunisie et en Égypte). Les premières représentations pariétales assimilent l’imagerie païenne, suivent les modèles gréco-romains. Avant le milieu du IVe siècle, la plupart des épisodes de la vie du Christ sont des illustrations de sa vie publique, de ses miracles; il n’y a pas de représentation de la Passion, ni de la Royauté du Christ. De façon générale, les œuvres paléochrétiennes ne reflètent pas l’angoisse de la mort ni les drames du monde. Le Christ prend les traits mythiques d’Orphée (qui est descendu aux enfers comme lui), d’un jeune homme enseignant ou du Bon Pasteur (Catacombes des Saints-Pierre-et-Marcellin, Rome, seconde moitié du IIIe siècle, et de Saint-Callixte, IIIe siècle), selon Ézéchiel (XXXIV, 12): «Comme un pasteur passe en revue son troupeau quand il est au milieu de ses brebis dispersées, je passerai en revue mes brebis», repris par saint Jean: «Je suis le bon pasteur» (X, 11). Le Bon Pasteur a les traits de l’Hermès grec. On trouve aussi le Christ-Hélios sous les traits de Phébus conduisant un attelage (Grottes vaticanes, Rome, fin du IIIe siècle). On adopta également une iconographie à la fois symbolique et emblématique et non «hiérohistorique» (c’est-à-dire se référant à une histoire sacrée selon la terminologie d’Henry Corbin): ainsi, le poisson, l’agneau, la colombe, le cep, sont-ils les emblèmes christologiques par excellence. L’acrostiche du mot grec ichthus (poisson) permet de lire: «Jésus-Christ fils de Dieu, Sauveur». On retrouve le Poisson-Christ partout: sur les fresques (Chapelle A2 de la catacombe Saint-Callixte, IIe siècle), sur les sarcophages, les vases, les amulettes. Le poisson se transforme parfois en dauphin, l’animal qui avait sauvé le poète Arion des abîmes. L’agneau pascal remplace aussi pendant des siècles l’image directe du Dieu-Homme, de la même façon que la colombe qui deviendra par la suite le symbole du Saint-Esprit. À partir du texte de saint Jean (XV, 5): «Je suis le cep, vous êtes les sarments», on put figurer, à la fois comme décor et comme emblème, des motifs issus de la vigne. La croix latine, elle, n’apparaîtra que dans la première moitié du IVe siècle. Ainsi, avant les premières définitions dogmatiques du Christ, l’art chrétien s’en tient à une iconographie sobre dans le trait et la couleur, visant au symbolique et à l’abstrait, en contradiction avec l’esthétique naturaliste dominante à cette époque.

L’art byzantin

Le IVe siècle voit le christianisme triompher en 380 comme religion officielle de l’Empire romain; Constantinople, fondée en 324, devient, à la fin du siècle, lors de la séparation définitive de l’Orient et de l’Occident, la capitale de l’Empire byzantin; les deux premiers conciles œcuméniques, celui de Nicée en 325 et celui de Constantinople en 381, permettent de fixer la manière de représenter le Christ: il est l’image de Dieu le Père («Celui qui M’a vu a vu le Père», Jn, XIV, 9); les Pères de l’Église, comme Basile de Césarée, Jean Chrysostome, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nysse, développent, précisent, amplifient la doctrine christologique. L’art byzantin chrétien a rayonné pendant les mille années de l’histoire de Byzance qui se termine par la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, mais continue de se manifester dans tous les pays où se maintient encore la culture orthodoxe (Grèce, Russie, Ukraine, Serbie, Roumanie, Arménie, Syrie, Égypte, Éthiopie).

C’est à partir du IVe siècle que s’établirent les canons, admis par l’ensemble de l’Église, des représentations du Christ. Le concile œcuménique d’Éphèse en 431, comme celui de Chalcédoine en 451, confirmèrent contre Nestorius, les partisans d’Arius et les monophysites que le Christ est à la fois vrai Dieu et vrai homme, et la place de Marie comme Mère de Dieu (Théotokos) dans l’économie divine. Ainsi peut-on voir dans l’église Sainte-Marie-Majeure, à Rome, tout un cycle d’images soulignant la divinité de l’Enfant et l’importance théologique de Sa Mère.

Au XIIe siècle, apparaît le sujet de l’Amnos (l’Agneau) montrant le Christ-Enfant couché sur la patène et offert au sacrifice sur l’autel.

Le «Christ trônant», le «Christ vainqueur» tenant une croix à longue hampe, qui existait sur les sarcophages du milieu du IVe siècle, devient le «Pantocrator», le Souverain de l’Univers qui bénit le monde et est placé sous les voûtes des coupoles centrales (Sainte-Sophie de Constantinople, fin du IXe siècle). L’analogie entre l’empereur, chef du pouvoir spirituel et temporel, et le Roi céleste permet à l’image du Pantocrator de connaître une grande fortune: on la trouve à Sainte-Sophie de Kiev, à l’église de Nea Moni à Chios, à la cathédrale de Cefalù en Sicile ou à l’église de Daphni, en Grèce. La glorification du pouvoir impérial est illustrée par la mosaïque de la tribune sud de Sainte-Sophie de Constantinople, où l’on voit le Christ trônant entre l’empereur Constantin Monomaque et l’impératrice Zoé.

Un thème fréquent aux XIe et XIIe siècles est celui de la Communion des apôtres où l’on voit, tantôt le Christ au centre (mosaïque du XIe siècle dans l’église de la Vierge-des-Chaudronniers à Thessalonique), tantôt un Christ dédoublé distribuant d’un côté le pain et de l’autre le vin (ce sujet sera largement utilisé par la suite, comme par exemple dans l’Epitaphios, broderie du XIVe siècle, musée Benaki, Athènes).

Autre sujet qui se fait insistant à partir du XIe siècle, celui de la Déisis, l’imploration, où un Christ trônant est entouré de la Mère de Dieu et de saint Jean le Précurseur (le Baptiste) qui tendent les mains vers lui en signe d’intercession pour le monde (détail du Triptyque dit d’Harbaville, ivoire de la fin du Xe siècle, musée du Louvre; détail de la mosaïque du Jugement dernier, XIIe siècle, cathédrale de Torcello). La Déisis se trouve généralement au-dessus des portes royales des iconostases orthodoxes.

L’originalité de l’art byzantin provient de ce qu’il a conjugué l’art oriental (Asie Mineure, Syrie, Perse), dont il est principalement issu, et l’art hellénique.

Plusieurs tendances iconologiques coexistent dans l’art byzantin de façon générale: la tendance «mondaine» (caractère officiel, impérial, narratif, humaniste, psychologique, pittoresque) et la tendance théologique-liturgique. Les matériaux principalement utilisés sont, outre la pierre et le bois, l’ivoire (parmi les beaux exemplaires du Xe siècle, Le Christ couronnant Romanos et Eudoxie, Bibliothèque nationale, Paris; Le Christ enseignant, Museum of Art, Cleveland; La Crucifixion, Kestner-Museum, Hanovre ou Le Christ Pantocrator, musée des Beaux-Arts, Lyon) et la mosaïque qui connaît alors un essor considérable. Le Christ de la frise en mosaïque qui déroule les épisodes de sa vie à Saint-Apollinaire-Neuf, à Ravenne, (VIe siècle) se caractérise par le réalisme du visage et la somptuosité du vêtement (or, argent, cristaux, marbre, porphyre, nacre).

À partir du IXe siècle, le Pantocrator domine un programme iconologique qui tient compte de la liturgie et des développements de la théologie. Il est monumental, son regard embrasse le monde, il est hiératique, sévère, en dehors du temps (chapelle Palatine, Palerme).

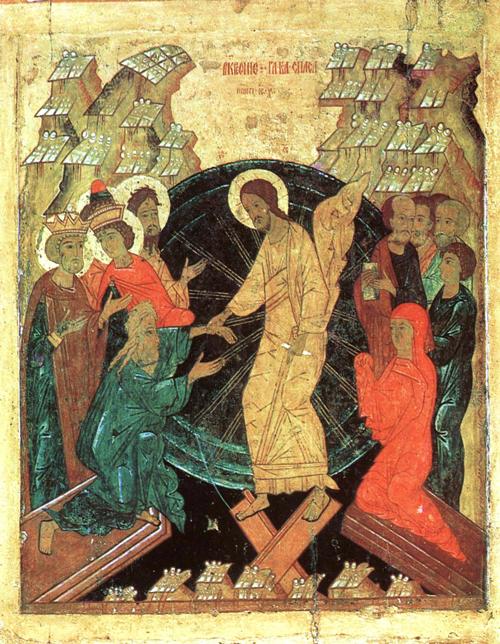

Les principales mosaïques où le Christ est le personnage central, en particulier dans les «Crucifixions», les «Descentes aux enfers» (ou Anastasis), se trouvent à Saint-Marc de Venise, à Sainte-Sophie de Kiev, à Daphni (en Grèce de façon générale), en Sicile. À partir du XIVe siècle, le Christ Pantocrator perd son expression austère qui se fait plus familière (coupole de Fétijé-Djami à Constantinople).

L’image du Christ occupe aussi une place centrale dans les miniatures qui illustrent les livres sacrés, dans l’art des émaux et le travail des métaux.

Dans ces différentes représentations, l’anatomie et la perspective sont délibérément ignorées. Le Christ byzantin, démesurément grandi, dépasse les figures qui l’entourent. C’est un Christ de majesté, triomphant, qui – même sur la Croix – ne trahit pas les affres du supplice mais semble au contraire porter le gibet où il est cloué. C’est un Christ de la Rédemption et de la Résurrection.

4. L’art préroman et roman

L’époque carolingienne du VIIIe et du IXe siècle fut un moment très important de l’évolution des arts en Occident. La monarchie franque voulait s’identifier à l’idéal impérial antique et favorisa une floraison artistique qui, sur plusieurs points, s’opposait à la tradition byzantine. Sous Charlemagne, commence à se creuser le fossé qui séparera l’Empire romain d’Occident et celui d’Orient. On ne favorisa pas seulement les innovations théologiques (le «filioque» par exemple, qui ajoute dans le Credo latin la mention du Fils comme origine, à l’égal du Père, de la personne du Saint-Esprit) mais également les spécificités esthétiques de ce que l’on a appelé «la Renaissance carolingienne» qui se signala par un retour aux sources classiques romaines, en conservant cependant beaucoup de traits de l’art byzantin, le tout étant renouvelé par les traditions locales irlandaises, anglo-saxonnes, mérovingiennes, qui introduisirent des réseaux linéaires complexes ignorés jusque-là (Le Christ victorieux, plat d’ivoire, fin du VIIIe siècle, musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles; Le Christ bénissant du Calice de Tassilo, vers 770, trésor de l’abbaye de Kremsmünster). Sur les manuscrits, les bronzes, les ivoires, les plaques de métal ou de pierre, s’inscrivent des thèmes qui apparaissent à ce moment-là en Occident. Ainsi de l’image du Christ mort sur la Croix (Crucifixion, plaque en bronze doré d’Athlone, VIIIe siècle, Musée national de Dublin; Initiale T du Sacramentaire de Gellone, fin du VIIIe siècle, Bibliothèque nationale, Paris). Ainsi de l’image du Christ sortant du tombeau (la «Résurrection»), de l’iconographie du «Jugement dernier» qui se fixe à cette époque (Saint-Jean de Müstair; abbaye de Saint-Gall). Un thème très fréquent également est celui de la Majestas Domini (Sacramentaire de Charles le Chauve, vers 870, Bibliothèque nationale, Paris).

La conjonction des éléments chrétiens traditionnels et des éléments populaires indigènes conduit à une esthétique qui allie une certaine rusticité au raffinement subtil de l’ornementation. La réforme liturgique carolingienne, à partir de 769, visant à imposer un «ordre romain», se reflète dans les évangéliaires, psautiers et bibles alors réalisés. Le plus célèbre est l’Évangéliaire de Godescalc (781-783, Bibliothèque nationale, Paris), dans lequel le Sauveur a l’aspect d’un jeune homme blond, imberbe, aux yeux grands ouverts sur le monde, proche du Christ de l’abside de San Vitale à Ravenne . La couleur vert olive et brune des enluminures de ce manuscrit contraste avec la polychromie byzantine. Parmi les autres évangéliaires, notons ceux de Lorsch (Bibliothèque vaticane, Rome, et Victoria and Albert Museum, Londres) et de Saint-Médard de Soissons.

Dans le prolongement de l’art carolingien, l’Occident chrétien connaît aux XIe et XIIe siècles un nouvel essor artistique où viennent s’inscrire des courants anciens (antiques, paléochrétiens, byzantins en Italie et en Provence) ou des influences mésopotamiennes et perses par l’intermédiaire de l’art musulman (Espagne et provinces méridionales).

Dans le décor sculpté dans la pierre ou le bois, dans la peinture murale, dans le vitrail, dans les métaux précieux et l’orfèvrerie, dans l’ivoire, le Christ est omniprésent. Il est au centre du courant mystique des monastères: Christ en majesté (linteau de Saint-Genès-des-Fontaines, 1020-1021; plaque du déambulatoire de Saint-Sernin de Toulouse; partie centrale du tympan représentant le Jugement dernier à la cathédrale Saint-Lazare d’Autun, vers 1120; devant d’autel en bois peint, fin du XIe et début du XIIe siècle et fresque de l’église de Tahull, 1123, Museo de Arte de Cataluña, Barcelone), Christ trônant (tympan de la Porte de Gallus de la cathédrale de Bâle, fin du XIIe siècle), ou représenté dans les épisodes de sa vie (Ascension du tympan de la face sud de l’église Saint-Sernin de Toulouse, vers 1100; Tentation du Christ de l’abbaye Saint-Martin à Plaimpied, première moitié du XIIe siècle; Le Christ envoyant les apôtres prêcher l’Évangile du tympan de l’église Sainte-Madeleine de Vézelay ; «Descentes de Croix»: chapiteau polychrome de Saint-Nectaire, tympan d’Oloron-Sainte-Marie, bas-relief du cloître de Silos, en Castille, XIIe siècle).

Dans L’Arrestation du Christ (fresque de Vic, XIIe siècle) le hiératisme des formes ne contredit pas le dynamisme de la scène, un dynamisme non descriptif mais qui traverse la structure architectonique de la scène, ce qui est traduit par les mouvements en éventail des robes du Christ et de Judas, confrontés aux spirales des corps des soldats et de la frise ornementale du bas de la composition.

Vers l’an 1000, le monde chrétien vit dans une permanente angoisse de fin du monde. Le Christ-Juge suprême de l’humanité égarée est récurrent. À l’église Sainte-Foy de Conques (XIe-XIIe siècles) on peut lire: «Pécheurs, si vous ne réformez vos mœurs, sachez que vous subirez un jugement redoutable». À côté de cette iconographie eschatologique, on trouve un Christ attentif aux souffrances des hommes (par exemple sur le tympan central de Saint-Gilles-du-Gard, 1125-1145) ou plein de légèreté et de grâce comme dans L’Apparition du Christ à Marie-Madeleine sur un chapiteau de la cathédrale d’Autun auquel la beauté des plis du vêtement donne un rythme musical et aérien.

Il y eut, selon les aires géographiques, une étonnante diversité de conceptions dans la figuration du Christ. Le Christ en gloire catalan de Saint-Clément de Tahull est représenté comme un homme du peuple au visage allongé, avec des traits très accusés, des sourcils brutalement dessinés, un nez fort et droit, des yeux grands et noirs, des cheveux et une barbe ondulés. En Bourgogne, le Christ manifeste un total abandon, une douceur infinie, une noble sérénité (bois polychrome du milieu du XIIe siècle, Louvre, le Christ de Vézelay, XIIe siècle). Le Christ germanique a un aspect plus réaliste, il est marqué par sa mission tragique (par exemple, le Christ en bois des XIe-XIIe siècles du Kunstmuseum de Düsseldorf, ou celui du Landesmuseum für Kunst-und Kulturgeschichte de Münster).

Sur la Croix, le Christ, le plus souvent, semble – conformément à la tradition orientale – porter l’instrument de son supplice, les mains sont ouvertes et dressées vers le haut (Christ en croix, bois polychromé, XIIe siècle, église d’Arlet (Haute-Loire); Christ-majesté de Cruilles, XIIe siècle, musée diocésain de Gérone; Christ en croix du tympan de l’église d’Escunau en Espagne, XIIe siècle). Mais on constate l’apparition de crucifixions où le corps du Christ se fait plus affaissé et où les mains sont tournées vers le bas en signe d’accablement, avec – dans plusieurs cas – des gouttes de sang suintant du visage et de tout le corps supplicié (Christ en croix, bois polychromé, fin du XIIe siècle, musée d’Innsbruck; Torse du Christ du Reliquaire de Pépin, début du XIIe siècle, trésor de Sainte-Foy de Conques; Christ de Saint-Léonard, XIIe siècle, musée de Valère, Sion).

D’une manière générale, les christs romans frappent par leur harmonie entre humain et divin. Leurs yeux, tantôt grands ouverts sur une autre réalité, tantôt fermés, plus en signe de méditation que de mort, disent l’éternité.

5. Le Christ dans l’art gothique

Dès la fin du XIIe siècle les représentations du Christ se font à la fois plus intellectuelles et plus anthropocentriques. Le XIIIe siècle est dominé par la pensée de saint Thomas d’Aquin, issue d’Aristote et de saint Augustin. Des éléments rationalistes et humanistes transforment l’orientation eschatologique des siècles précédents. Le XIIIe siècle a surtout développé les cycles de l’Enfance (La Nativité du jubé de la cathédrale de Chartres avec un Christ-Enfant harmonieux, richement emmailloté) et de la Passion-Résurrection, donnant peu de place au cycle de la vie publique du Sauveur, résumée aux scènes du Baptême dans le Jourdain, des Noces de Cana, de la Tentation et de la Transfiguration.

L’innovation la plus marquante est celle du «beau Dieu» qui répond à l’idéal de l’homme éclairé par le savoir, l’intelligence, le rayonnement intérieur. Aux portails des cathédrales, à Amiens, Reims, Chartres, Paris, le «beau Dieu» exprime la douceur, la fermeté et la noblesse. Le plus souvent, comme à Amiens, il foule aux pieds le lion et le dragon, bénit de la main droite et tient de la gauche l’Évangile.

On retrouve les mêmes traits de pure harmonie dans le bel ensemble en pierre du Christ et Saint Jean (env. 1330, Staatliche Museen, Berlin) où se manifeste une grande tendresse humaine dans le geste affectueux de Jésus sur l’épaule du «disciple bien-aimé» dont la tête repose, en total abandon, sur la poitrine du Maître.

Les enluminures des livres d’heures et des psautiers, qui ont connu une grande fortune au XIIIe siècle, proposent de nombreuses figurations de cette nature: Le Christ apparaissant à Marie-Madeleine dans le Psautier de Blanche de Castille (1230, bibliothèque de l’Arsenal, Paris), Onction du corps du Christ du Psautier d’Ingeburge (vers 1200, au musée de Chantilly).

La percée de nombreuses fenêtres dans les murs des cathédrales favorise l’épanouissement de l’art du vitrail et tous les sujets touchant au Christ sont représentés avec un grand raffinement (Couronnement d’épines à la Sainte-Chapelle de Paris, vers 1250; Vitrail de la Passion dans la cathédrale de Bourges, vers 1210-1215; Le Christ en majesté et la Crucifixion de la cathédrale d’Auxerre, vers 1220…).

Le XIVe siècle poursuivra dans cette voie et verra s’imposer l’iconographie du «Couronnement de la Vierge», qui était apparue vers 1250 (Chartres, Paris, Senlis, Laon, Mantes, Braine, Corbie) où le Christ bénit solennellement sa Mère (idéalisée et très rajeunie à partir de cette époque).

On note que l’expression du Christ dans les «Crucifixions» se fait plus «humaine», plus proche des souffrances réelles d’un supplicié. Dans Le Dévot Christ de la cathédrale de Perpignan (1329) les ravages causés par une longue agonie sont soulignés avec réalisme. On retrouve ces christs douloureux, au corps décharné, en Suède (Calvaire de Tvéta) en Norvège (Le Christ en Croix de Trudheim), en Allemagne (Le Christ sur une Croix fourchue de Gösfeld, vers 1340).

De façon générale, le christ gothique se libère peu à peu du hiératisme intemporel des christs romans, se veut plus «vraisemblable», plus «naturel» dans les proportions, les attitudes, les gestes, dans les drapés des vêtements, plus amples et variés.

6. Les icônes russiennes et russes

Du XIIe au XIVe siècle, moment où se forme la Moscovie, première étape de la future Russie, puis de l’Empire russe, les maîtres grecs dominent la production iconographique de la «Rouss kiévienne» à partir du XIIe siècle. Bien entendu, l’art russien est une branche de l’arbre byzantin, mais, dès le début, il propose une image moins sévère, moins sombre de l’icône du Christ, comme on peut le constater dans une œuvre comme Le Christ aux cheveux d’or du Kremlin (XIIe siècle), plein de lyrisme et de suavité spirituelle. De même la Sainte Face de l’école de Vladimir-Souzdal (XIIe siècle, galerie Trétiakov, Moscou) baigne dans une lumière dorée, les proportions sont harmonieuses comme les ondulations de la chevelure et de la barbe, les yeux légèrement décalés manifestent dans la sérénité la divino-humanité.

À partir du «Christ en majesté» de la Déisis qui surmonte l’iconostase, cette barrière couverte de rangées d’icônes séparant les fidèles du sanctuaire qui se consolide de façon spécifique en Russie moscovite du XIVe siècle au XVIe siècle, on en est arrivé à sa figuration emblématique sous la forme d’un ange de feu, incarnation de la Sophia divine. De tels sujets théologiques apparaissent en Moscovie dès le XIVe siècle: Le Grand Prêtre, L’Œil toujours vigilant, Le Fils unique, Le Verbe de Dieu, L’Œil de la fureur, etc.

L’image du Christ diffère selon les écoles (Novgorod, Pskov, Tver, Rostov-Souzdal, Moscou). Il suffit de comparer les œuvres des trois illustres peintres de la grande époque de l’icône russe: le Pantocrator (1378) dans la fresque du Sauveur à la cathédrale de la Transfiguration de Théophane le Grec, à Novgorod, garde des accents byzantins avec une violente et nerveuse expression de la touche picturale; en revanche, quelques années plus tard, Le Sauveur de Zvénigorod (vers 1400, galerie Trétiakov, Moscou) d’Andreï Roublev reflète un type anthropologique d’homme russe qui exprime l’harmonie et la sérénité. Dans cette icône est concentré tout l’idéal de beauté de l’homme russe. Tout en observant les proportions des volumes, Roublev resserre les yeux, le nez, la bouche, ce qui donne un caractère à la fois austère, mystique et lyrique à son œuvre; l’icône de la Crucifixion de Maître Denis [Dionissii] (vers 1500, galerie Trétiakov, Moscou) manifeste un art gracieux, élégant, délicat à la limite du maniérisme.

On trouve le tracé linéaire du corps, au lieu du modelé régulier, avec des coloris éclatants et une fraîcheur toute «paysanne» dans des œuvres comme La Descente de croix (école du Nord, fin du XVe siècle, galerie Trétiakov, Moscou), ou bien La Cène (école du Nord, fin du XVe siècle, musée d’Art russe, Kiev).

Peu à peu l’influence italianisante (la manière «franque») avec l’introduction de l’illusionnisme perspectiviste et du mimétisme réaliste vient rompre l’équilibre miraculeux qu’avait maintenu l’icône russe jusqu’au XVIe siècle. L’archiprêtre vieux-croyant Avvakoum fulmine contre les figures du Christ chez Simon Ouchakov (Sauveur Acheiropoïète, 1678, galerie Trétiakov, Moscou), qui a un caractère plus douceâtre, plus charnel aussi que toutes les représentations du passé: «Dieu a permis la prolifération d’une peinture d’icônes fautive en Russie […] On représente le Sauveur Emmanuel avec un visage bouffi, une bouche vermeille, des cheveux bouclés, des bras et des muscles épais, et son aspect général est celui d’un Allemand, à cela près que l’on n’a pas attaché de sabre à sa ceinture.» (Protopope Avvakoum)

L’écrivain Nicolas Leskov a souligné en plein XIXe siècle, en opposition avec l’art religieux occidental et sa variante réaliste russe, l’absence de tout sensualisme dans la représentation orthodoxe russe de la face du Christ qui «a une expression mais point de passions […] Ses traits sont à peine indiqués mais l’impression qu’on en a est complète. Il a, c’est vrai, un air quelque peu paysan mais malgré cela vénération lui est due» (Au bout du monde, 1875).

Le retour à la tradition russienne ou russo-byzantine se fera au XXe siècle. Le moine Grégoire Krug (1908-1969) a créé de nombreuses images du Christ: leur tonalité brune et la vigueur expressive du trait, dans la lignée de Théophane le Grec, s’y allient à une extrême harmonie du visage du Sauveur dont l’humanité bienveillante nous permet d’avoir un certain accès au divin. À l’ermitage du Saint-Esprit au Mesnil-Saint-Denis, on peut admirer des icônes et des fresques représentant le Christ, exécutées dans les années 1960 par Grégoire Krug: Le Mandylion à la Sainte Face (1969), le Pantocrator, La Descente aux enfers (Anastasis), Ne te lamente pas sur moi, Mère. Ici, comme l’écrit Mahmoud Zibawi dans L’Icône. Sens et histoire, «au sein d’un monde sécularisé, la Byzance spirituelle retrouve [son] souffle irénique».

7. La naissance de l’humanisme

À la fin du XIIIe siècle, en Italie, l’esthétique dominante venue de Byzance, commence à être transformée, dans la représentation du Christ aussi, par un souci de plus de réalisme et d’expression psychologique. C’est ainsi que le Crucifix peint par Cimabue (musée des Offices, Florence), comme celui de l’église San Domenico, à Arezzo (1260-1265), est fait de pathétique et de recherche plastique. Son disciple, Giotto, a illustré la vie et la passion du Christ dans la chapelle des Scrovegni à Padoue , imposant une vision du Sauveur plus «sociologique», plus narrative aussi dans son lyrisme. Ami de Dante, Giotto s’intéresse dans ses représentations à l’expression des sentiments humains.

Les figures du Christ du dominicain Fra Angelico sont remarquables par la richesse de la polychromie, la délicatesse des coloris, la beauté céleste des traits (fresques du couvent San Marco, à Florence ).

À Sienne, Duccio di Buoninsegna, tout en restant fidèle au hiératisme mystique byzantin, en assouplit cependant les modelés et introduit une gamme colorée personnelle (L’Incrédulité de saint Thomas, La Dormition de la Vierge, début du XIVe siècle, musée de l’Œuvre de la cathédrale de Sienne)

Entre le XIIIe et le XVe siècle, les images du Christ produites par les nombreuses écoles italiennes sont le reflet d’une époque riche en grands poètes, en philosophes, en théologiens et en érudits. Le Christ a un aspect noble, impassible, des traits réguliers, des habits aux couleurs harmonieuses. C’est un Christ adapté à la nature chatoyante, au climat tempéré, à la lumière transparente de l’Italie centrale. On trouve ces traits de grâce, d’élégance, de délicatesse, chez Simone Martini, ami de Pétrarque. Dans La Vierge et l’Enfant du Palais communal de Sienne (1315), l’Enfant est un bambino blond qui bénit d’une main et tient un rouleau dans l’autre. Chez les frères Pietro et Ambrogio Lorenzetti, ou chez Masaccio dans sa Crucifixion (XVe siècle, musée de Capodimonte, Naples) où l’expression d’apaisement du Crucifié contraste avec les attitudes et les expressions de profond désespoir de la Vierge, de saint Jean et de Marie-Madeleine.

Chez Piero della Francesca (Le Baptême du Christ, National Gallery, Londres, La Flagellation du Christ , Galerie nationale des Marches, Urbin, La Résurrection du Christ , Palais communal de Borgo San Sepolcro), le Christ s’humanise certes, son corps est modelé, mais il garde conceptuellement de l’héritage byzantin le refus du narratif anecdotique ou sensualiste pour ne laisser apparaître que l’élément d’éternité.

L’art provençal a produit deux chefs-d’œuvre du gothique tardif: La Pietà d’Avignon (vers 1457, Louvre) et Le Couronnement de la Vierge (vers 1454, Louvre) d’Enguerrand Quarton. Chez ce dernier les deux personnages aux traits identiques qui couronnent la Vierge sont à la fois le Père et le Fils, ils incarnent la beauté, la bonté, l’harmonie. Quant au Christ de La Pietà d’Avignon, son corps supplicié irradie l’espérance de la vie éternelle et de la résurrection plutôt que l’horreur d’une mort ignominieuse.

Dans les livres d’heures du XVe siècle, ceux des frères Limbourg (musée Condé de Chantilly), de Jean Fouquet (Livre d’heures d’Étienne Chevalier), ou du Maître des Heures de Rohan (Bibliothèque nationale de France), le Christ est paré de tous les feux polychromes d’un art décoratif raffiné et subtil.

Dans la tapisserie aussi le thème du Christ est élaboré avec une grande variété et beaucoup de raffinement (fils d’or et d’argent mêlés à la laine). On peut citer ici L’Apparition du Christ à Marie-Madeleine dans l’église de La Chaise-Dieu ou encore Le Christ assis devant l’autel aux sept chandeliers d’or (XIVe siècle) dans l’Apocalypse d’Angers avec sa vision ésotérique et eschatologique.

Dans les pays flamands, après le caractère dramatique de La Descente de Croix de Rogier Van der Weyden (Prado), se forma une image d’un Jésus familier, proche des humbles et moins des grands théoriciens de la théologie. Ce Christ des petites gens incarne l’aspiration d’hommes solides, laborieux, qui unissaient le Rédempteur à leur vie de tous les jours, lui faisant partager leurs malheurs et leurs joies pendant les temps difficiles de l’invasion étrangère. Il en est ainsi dans La Cène de Dieric Bouts (1464-1467), ou Les Noces de Cana (vers 1500-1510) de Gerard David.

Du Christ de Bosch émanent pureté et innocence face aux grimaces de la comédie humaine (Christ portant sa croix de l’Escurial, Le Christ aux outrages, le Christ entre Adam et Ève dans le panneau central du Jardin des délices (Prado) ou le Christ au centre de la Table des péchés capitaux (vers 1489, Prado).

Dans La Montée au Calvaire de Bruegel l’Ancien (1564), l’aventure tragique du Fils de l’Homme apparaît comme un fait banal perdu au milieu des occupations de la vie quotidienne que cet événement ne vient pas interrompre.

Dans les pays germaniques, le Christ est représenté le plus souvent comme affreusement éprouvé par les souffrances de la Passion. Son corps est couvert de plaies d’où ruisselle abondamment le sang. Il ploie sous le poids de la Croix et les coups de ses bourreaux. Il en ainsi du Couronnement d’épines du Maître de la Passion de Karlsruhe ou de la Crucifixion de Hans Schäufelein. La scène de la crucifixion est rendue avec une violence extrême dans le Retable d’Issenheim de Matthias Grünewald (vers 1510). Les mains et les pieds crispés et convulsés, les gouttes de sang réparties sur le corps comme des taches de lèpre donnent de la tragédie du Calvaire une image saisissante de réalisme. Quant au Christ au tombeau de Holbein le Jeune, il exhibe un corps en train de se décomposer. Après avoir vu cette œuvre en 1867, Dostoïevski s’est exclamé: «Devant un tel tableau on peut perdre la foi.»

8. Du triomphe de l’humanisme à la sécularisation de l’image du Christ

Pendant la Renaissance, la tradition du Christ-icône a tendance à être supplantée par une représentation d’un Christ-tableau religieux. On revient à l’idéal de la beauté antique en opposition à la prétendue obscurité du Moyen Âge. Le Christ est plus proche d’un philosophe du Banquet de Platon dans La Cène de Léonard de Vinci que du Jésus de l’Évangile. La Tête du Christ de Michel-Ange est celle d’un jeune dieu, son Christ du Jugement dernier rappelle un Jupiter ou quelque dieu païen dans toute sa splendeur athlétique. Avec la Renaissance, l’artiste ne s’inscrit plus en effet dans la tradition des canons figuratifs définis par le dogme ou admis par toute la communauté ecclésiale.

Le Christ est placé dans des paysages mi-réels mi-fantastiques, comme dans Christ priant dans le jardin de Mantegna (musée des Beaux-Arts de Tours). On cherche l’illusion de la réalité par l’emploi systématique de la perspective dite «scientifique». Le génie individuel interprète selon ses propres critères esthétiques et philosophiques le sujet christologique. Raphaël souligne la beauté surnaturelle du Sauveur et sa suprême sagesse, par exemple dans La Dispute du Saint-Sacrement. Si les Vierges de Léonard, de Raphaël ou de Botticelli sont de jeunes et jolies Madones, l’Enfant qu’elles tiennent ressemble fort à Cupidon (La Madone Sixtine, La Madone du Grand-Duc, La Belle Jardinière de Raphaël, ou La Vierge aux rochers de Léonard, La Madone à la grenade ou La Vierge trônant avec les saints de Botticelli). C’est le cas aussi de La Madone au Rosier de Bernardino Luini (vers 1525, pinacothèque de Brera, Milan).

Chez les peintres vénitiens, on trouve le même souci d’offrir la vision d’un Christ au corps gracieux, aux modelés féminins et rappelant même – dans La Lamentation sur le Christ mort de Carpaccio – quelque Orphée exténué. Pour Véronèse (Jésus et le Centurion, Les Noces de Cana, La Cène chez Lévi), ou pour Tintoret (La Femme adultère devant le Christ) le Christ s’inscrit dans le pittoresque d’une narration mi-biblique mi-historique, dans un décor d’architectures à colonnes et dalles en marbre, accompagné de personnages vêtus de riches étoffes. L’irréalisme d’un Christ évangélique à la tunique lumineuse au milieu d’un paysage vibrant de vérité marque une œuvre comme La Transfiguration de Giovanni Bellini (Galerie nationale de Capodimonte, Naples).

De façon générale, à partir de la Renaissance, s’installe une image du Christ comme personnage principal d’une histoire théâtrale restituée dans sa couleur locale, ce qui permet de faire valoir la virtuosité de la technique picturale.

En Espagne, le Greco donne à son Jésus portant la croix un regard halluciné, mystique, tout irradié de lumière. Démesurément allongé comme dans l’Espolio de la cathédrale de Tolède, le corps du Christ est dans une position extatique, une main sur la poitrine et la tête renversée vers le ciel. Cet allongement des formes se fait maniériste dans une œuvre comme La Très-Sainte-Trinité du Prado (1577-1579). Le mysticisme baroque du Greco se traduit tout particulièrement dans La Résurrection du Christ (1605-1610, Prado) où la verticalité du corps nu du Sauveur flotte dans un état d’apesanteur. La théâtralité des œuvres du Greco est animée d’un souffle visionnaire .

Dans Le Christ gisant du sculpteur Gregorio Hernández (début du XVIIe siècle, Musée national de Sculpture, Valladolid), le réalisme du sang coagulé, de la bouche et des yeux mi-ouverts dans le figement de la mort, atteint un vrai pathétique. Dans La Flagellation et Le Christ en croix de Velázquez, il ne reste que le théâtral. Ni Zurbarán, ni Murillo ne sauront retrouver la vision d’un Christ inspiré. Il faut attendre Goya, par exemple dans L’Arrestation du Christ, pour avoir une conception du Fils de l’Homme comme symbole des souffrances de la condition humaine, annonçant ainsi les interprétations du XXe siècle.

C’est à Rembrandt que revient, au XVIIe siècle, d’avoir créé une image à la fois humaine et mystique du Rédempteur. Son œuvre Les Pèlerins d’Emmaüs avec son jeu d’ombres et de lumières en est le meilleur témoignage. Dans ses eaux-fortes ou ses burins, le Christ est omniprésent: dans Le Golgotha par exemple ou Les Trois Croix, c’est toujours la victoire de la lumière sur les ténèbres. Ce souffle religieux peut sembler se perdre dans les formes tumultueuses et pathétiques de la Pietà ou de L’Érection de la Croix de Rubens.

En France, pendant le Grand Siècle, la plupart des artistes en vue produisent des christs de commande, académiques et fades du point de vue de l’expression religieuse, bien que toutes les ressources d’une bonne technique soient mises à l’œuvre (Poussin, Le Sueur, Le Brun, Vouet). Deux peintres cependant se distinguent à cette époque par leur interprétation mystique de la figure de Jésus. Chez Philippe de Champaigne , il n’y a aucune recherche de l’effet mais une austérité spirituelle qui nous rappelle les liens du peintre avec les jansénistes de Port-Royal. Chez Georges de La Tour, le Nouveau-Né du musée de Rennes, comme L’Adoration des bergers du Louvre contiennent à la fois une saisissante réalité et une spiritualité profonde dont l’essence mystique vient de l’Enfant emmailloté vers lequel converge la lumière.

Au XIXe siècle, les christs d’Ingres, de Delacroix, de Chassériau, de Carrière ne sont que des exercices de style. Ils ne sont, spirituellement parlant, que les ombres des christs antérieurs. Quant à l’abondante production saint-sulpicienne, elle donne des représentations du Christ stéréotypées, totalement affadies et sans aucune vigueur ni esthétique ni théologique.

Odilon Redon (Le Christ du Sacré-Cœur) ou le très beau Christ jaune de Gauguin (1889, Albright Art Gallery, Buffalo) possèdent une touche mystique moderne empreinte de primitivisme; chez Maurice Denis, dont la thématique chrétienne est une part essentielle de l’œuvre, s’ajoute une note d’idyllisme.

En Russie, les réalistes engagés «ambulants» de la seconde moitié du XIXe siècle interprètent le Christ à la lumière des lectures sociopolitiques des évangiles. Dans Le Christ au désert de Kramskoï (galerie Trétiakov), c’est un intellectuel solitaire et abandonné de tous qui est représenté. Pourtant une voie royale avait été tracée par Alexandre Ivanov, auteur d’une académique Apparition du Christ au peuple (galerie Trétiakov), dans l’imposant cycle d’aquarelles intitulé Esquisses bibliques, le monument le plus important depuis Rembrandt consacré à l’interprétation des sujets de l’Écriture; dans soixante-huit aquarelles de cette série, le Christ apparaît sous un aspect à la fois humaniste, mystique et visionnaire.

Il revient à Nicolas Gay (1831-1894), interprète des idées de Tolstoï sur le Christ – considéré comme l’homme le plus sublime qui ait jamais existé mais pas comme Dieu – d’avoir accentué, dans un naturalisme vigoureux, le caractère déformé et horrible du corps supplicié sur la Croix (voir, par exemple, la Crucifixion du musée d’Orsay).

9. Le Christ au XXe siècle